Канев Константин Фёдорович

- Фотокартотека

- От родных

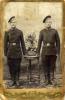

Родился 29.02.1886 года на Сестрорецком оружейном заводе,где работал его отец Канев Фёдор Анисифорович, после службы на флоте. мать Канева (Тейте) Вера (Наина) Андреевна,по национальности финка, сирота. 1889 году семья переехала на родину в с. Ижма, старший брат Фёдор и старшая сестра Серафима. 1891 году переехали на выселок Харута, из за нехватки земли в Ижме. 1907 году призван на срочную службу, как младший сын. служил до 1910 года в 86-м Вильманстранском пехотном полку городе Старая Русса. вернувшись женился на Беляевой Евдокии Ивановне. первые двое детей умерли маленькими. в 1914 году мобилизован на войну. 86 пехотном полку участвовал в боевых действиях в Пруссии. Ранен. после лечения в 20-м Туркестанском полку. учасник боёв во время Луцкого прорыва. ранен, контужен. в 1917 году находился в Царицыне, запасном пехотном полку. в середине 1918 года прибыл в с. Петруню избран секретарем то ли сельсовета,то ли ещё чего. участвовал в экспедиции в Ляпино за хлебом. летом 1919 году ушел с должности и переехал в д. Лар-вань-иг, на родину жены. где и занялся крестьянством. ловля рыбы, зверя, частный извоз. 1 мая 1920 года принимал участие "НиедзьЁльском восстании",за что и приговорён к высылке. После высылки работал в ПУРПе, который располагался в Кожве. шкипер на барже. (медаль "за доблестный труд ВОВ") в 1952 начальник водомерного поста в местечке Салюку на реке Адзьва. 1959 году. переехал к младшему сыну в п. Харута. ныне Ненецкий автономный округ. Умер 31.12.1971г. на фото во время срочной службы г. Старая Русса,слева справа Батманов из с.Мохча.

Владимир Валерьянович Канев

БИОГРАФИЯ

Константина Фёдоровича Канева

Писать о таком человеке, как отец, который к тому же оказал решающее влияние на формирование моего характера, и легко и трудно. Легко, поскольку знаю его лучше, чем кто либо другой, трудно потому, что не просто писать о любимом человеке, не так просто быть объективным. Постараюсь быть предельно объективным и честным.

Константин Фёдорович родился 28 февраля 1886 года в столице Российской Империи городе Санкт-Петербурге. Это произошло во время прохождения царской службы Фёдором Анисифоровичем. Константин Фёдорович был пятым ребёнком, но двое умерли в младенческом возрасте до двух месяцев.

О жизни в Санкт-Петербурге, о переезде в Ижму и первых годах жизни в Ижме, Константин Фёдорович, естественно не помнил. Говорил, что как сквозь сон видел бабушку Ксению Потаповну, которая была маленькой и худенькой, и дед Анисифор Авксентьевич возвышался около неё, как гора. Много рассказывал Константин Фёдорович о другой бабушке Вассе Евменьевне, которая была большой и сильной, подстать деду; всегда прикрывала его шалости и «спасала» от крутой на быструю расправу проказником сыном Веры Андреевны.

Очень хорошо помнил Константин Фёдорович сборы в Ижме перед поездкой и саму поездку в Харуту. Рассказывал разные случаи. Опишу, как он рассказывал сам приезд в Харуту. Прибыли на место утром, в первой половине дня. Дед, обутый в бродни, подтянул груженую лодку к берегу, потом на спине перенёс бабушку на берег и принялся за выгрузку лодки. Бабушка, вместе с дочерью Серафимой пошли осматривать дом. Вскоре Вера Андреевна вернулась и распорядилась: все вещи уложить под ёлкой, в дом ничего не заносить. Тут же взяла ведро, таз, мочалу, позвала дочь Серафиму и принялась за уборку помещения дома. Весь остаток дня и последующие два дня бабушка с дочкой мели, мыли, скребли и драли избу. Лишь на третий вечер разрешила заносить вещи в дом. На другой день пятилетнему Косте дед сделал удочку, показал, как надо удить. Малыш за неполный день надёргал полное ведро больших и малых хариусов. С этого времени маленький Костя изобильно кормил семью рыбой постоянно. А дед с сыном Фёдором принялись рубить лес и строить придел к дому, который они закончили к первому снегу. Первую зиму печь топилась по чёрному: дым шёл в дом, а оттуда уже через специальное отверстие на улицу.

Маленькому Косте в Харуте очень понравилось. Целыми днями занимался рыбалкой, а кода созрели ягоды – сбором ягод, морошки. С восьми лет разрешили пользоваться ружьём, каждую весну и осень Костя обеспечивал семью свежей дичью, а излишки приходилось солить. Куропатку стал ловить с семи лет, причём угодья начинались в 10 – 15 метрах от дома. Собаки были приучены так, что силки не рвали, куропатку не ели. На привязи собаки были только в период гнездования птиц, в период линьки гусей. Часто вспоминал отец про собаку по кличке Лап-пель, который был ярым охотником: приносил подстеленную птицу к ногам хозяина, мастерски давил линючих гусей, быстро и не рвал как другие собаки. Однажды в Глубо-шоре он задавил 30 гусей, тогда как другая, более крупная собака, только 12. Эта же собака Лап-пель остановила около Глубо-шора медведя и держала его как бы на привязи целый день. Лап-пель был небольшой, но очень лохматый серый пёс.

Весьма своеобразно в восемь лет Константин Фёдорович научился читать. Он знал наизусть «Отче наш» и другие молитвы. Знал и буквы. Как-то спросил у Фёдора Анисифоровича, какая тут молитва написана. Дед показал несколько молитв, в том числе и «Отче наш». Маленький Костя стал рассматривать буквы, а молитвы знал наизусть. Вдруг он уловил, как из букв складываются слова. Так почти сразу прочитал «Отче наш», а потом и другие молитвы, которые знал, а потом прочитал и те молитвы, которые наизусть не знал. Взял другую книгу и тоже стал читать, чему сам удивился, сказал об этом матери, Вере Андреевне, поскольку её все родные почитали за грамотную. Вера Андреевна дала читать незнакомый текст. Костя, спотыкаясь, но довольно бойко прочитал. Вера Андреевна похвалила «Васса пи» и дала ещё две книжки. Из Ижмы были привезены около десятка книг. А в 1904 году А.В. Журавский прислал посылку из Санкт-Петербурга все 8 томов «Истории государства российского». Было что читать в Харуте! Не зря, по-моему, Константин Фёдорович всю жизнь гордился, что выучился читать «самоучкой», как он сам говорил. Действительно, начитан был очень: я, имея высшее образование, кажется, не мог сравнится по начитанности, точнее по тому, что он помнил. Вот что он рассказывал наизусть из «Истории государства российского» Карамзина:

• О призвании варягов на Русь.

• О крещении Руси.

• Бой Мстислава с Редедею.

• О погибели земли Русской. (Битва на Калке, разорение Рязани, погром Киева и Владимира, Битва на реке Сити.)

• О Куликовской битве.

• О взятии Казани.

• Об изгнании поляков из Москвы Пожарским и Мининым.

• Избрание царём Михаила Романова.

• О поездке Петра I за границу.

• О строительстве русского флота Петром I.

• О поражении под Нарвой и взятии крепости Ниеншанц.

• О Бородинской битве.

• Об изгнании Наполеона из России.

Я не уверен, что вспомнил всё, что, рассказывал Константин Фёдорович. Рассказы его я слышал с младенческих лет, но вполне осознано слушал при жизни в Салюку (1947-1957 годы) и первые годы повторной его жизни в Харуте, примерно до 1963-65 годов.

Однако вернусь к биографии.

Константин Фёдорович всю жизнь с очень большим чувством теплоты вспоминал о своих детских и молодых годах и считал жизнь до службы, до 1907 года, лучшими годами своей жизни. Эти годы он называл счастливыми: делал то, что хотел, шёл туда, куда хотел. Был свободным человеком. Так говорил он сам. И вероятно так это и было. Восприятие простой и естественной деревенской жизни, такой же открытой и чистой душой, незамутнённой никакой злобой и ложью позволили воспитанию сильной натуры, характера, просто физической устойчивости, что сквозило в нём всю жизнь.

Важное значение в жизни Константина Фёдоровича сыграла встреча с А.В. Журавским в 1903 году. Константин Фёдорович был проводником Журавского к истокам Харуты, а оттуда к Пымва-шору. За это А.В. Журавский к Новому 1904 году прислал все 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Эти книги стали для Константина Фёдоровича вратами в жизнь знания. Обладая удивительной памятью, Константин Фёдорович запомнил из книг Карамзина много отрывков наизусть, что потом рассказывал всю жизнь.

Константин Фёдорович был призван на службу в августе 1907 года. Из Харуты до Ижмы добирались семеро призывников на лодках из всех соседних деревень. В Ижме неделю гуляли. Провожали Константина Фёдоровича в Ижме 28 братьев двоюродных и троюродных от 7 до 21 лет. До Усть-Ижмы добирались тоже на лодках, а некоторые верхом на лошади. От Усть-Ижмы до Куи ехали, распевая песни, на пароходе, а там их ждал морской пароход, который новобранцев доставил в Архангельск около семидесяти человек. В Архангельске несколько сот новобранцев жили в казарме и учились 4-5 месяцев военному делу. Вот о каком случае происшедшем во время учёбы в Архангельске, рассказывал Константин Фёдорович. Был выходной день, да и тихий час, когда солдаты были заняты своими делами. Вдруг боевая тревога, солдаты выстроились на плацу. Офицер приказал оставить оружие и бегом повёл всех на пожар. Горел красивый, двухэтажный купеческий дом. Константину Фёдоровичу досталось тащить по приставной лестнице на чердак большой шланг из грубой материи. Взломал раму, втащил шланг, закрепил к стойке… Вдруг откуда ни возьмись с диким криком и плачем бросилась ему на шею девушка лет семнадцати и так сильно вцепилась, что можно было задохнуться. Ни на какие слова не реагировала. Еле удалось отцепить руки девушки, затем скрутить и направить девушку вниз головой в шланг. Когда её внизу подхватили на руки, Константин Фёдорович сам нырнул в шланг. Обгорели брюки и сапоги, сам чуть не задохнулся. Дом сильно обгорел, особенно 2-й этаж. На другой день купец приехал с возом подарков для солдат. Константин Фёдорович получил адрес с приглашением. Так появилось место, куда Константин Фёдорович ходил в каждое увольнение. Купец, оказывается, бывал в Ижме, знал Зинича и некоторых его приказчиков. Принимали Константина Фёдоровича в доме купца, как родного. При отъезде части в Старую Русу, купец провожал Константина Фёдоровича всем семейством: жена, сын офицер, две дочери, одну из которых спас Константин Фёдорович. От денег Константин Фёдорович отказался, но взял подарки, разные кондитерские изделия для своих братков. Девушка плакала и целовала Константина Фёдоровича так, что мать насильно оттащила в последний момент.

В Старой Русе Константин Фёдорович был шесть месяцев. Часто вспоминал, иногда полушутя - полусерьёзно, о девушке по имени Лидия Яковлевна из культурной, богатой семьи и очень красивой. Лидия Яковлевна проводила с Константином Фёдоровичем всё его свободное время, часто сама приходила в казарму с братом, водила по музеям, театрам, а по праздникам вместе с её семейством посещали церковь. Она была на два года моложе Константина Фёдоровича, но не замужем. С её старшим братом Константин Фёдорович встречался потом в Санкт-Петербурге, но дружбы не получилось: он любил погулять, покутить, служил где-то чиновником. (служил 86-м Вильманстранском полку, 28 дивизии, есть фотография со службы)

Из Старой Русы часть солдат, примерно треть, была переведена в Санкт – Петербург, где Константин Фёдорович прослужил оставшееся время более полутора лет. При первом же увольнении Константин Фёдорович отыскал дядю (брата отца Веры Андреевны) Дядя (к сожалению, имя забыл) был уже пожилым человеком; самой младшей дочери было восемнадцать лет, другая дочь была замужем и жила в другом районе города, а старший сын был инженером на каком-то заводе. Сам дядя был то ли управляющим, то ли начальником цеха на Сестрорецком оружейном заводе. Был в хороших отношениях с хозяином завода, дружили семьями, попадал к нему и Константин Фёдорович вместе с дядей и сестрой Анной, которая посещала дочь заводчика, свою подругу Наташу. При первой встрече с дядей, когда Константин Фёдорович назвал себя, дядя прослезился и крепко обнял племянника. Первые слова, какие он произнес, были: «Приходи к нам чаще», а потом уже стал расспрашивать о службе, о родителях и о Харуте. Все слушали Константина Фёдоровича разинув рты. При первом расставании дядя выразил восхищение племянником, сказав: «Какой красавец вырос в тундре», - и пошутил, чтобы дочь познакомила с подругами. Действительно, сестра познакомила с дочерью заводчика, которой тоже было восемнадцать лет и которая оказалась очень (любопытной) любознательной, всё расспрашивала о тундре, о людях, как они там могут жить. Константин Фёдорович все свои увольнения приходил к дяде. Сестра вместе с подругами (иногда собирались четверо) водили Константина Фёдоровича по музеям, выставкам, паркам, а вечерами ходили в театры.

Рассказы Константина Фёдоровича о своей службе как небо от земли отличаются от рассказов современных солдат. В Санкт – Петербурге часть, где служил Константин Фёдорович, охраняла Зимний Дворец. В неделю три или четыре раза стояли караулом по шесть часов в смену в разное время суток. Стояли иногда у входа на улице, а иногда внутри. Офицеры несли дежурство внутри дворца, но они не стояли, а ходили. Было много свободного времени, Константин Фёдорович отпрашивался к родным и его отпускали. В праздничные дни его отпускали даже ночевать к родным, лишь бы утром был на перекличке. Дядя с дочерью не раз приходили в казарму и офицеры позволяли посещение солдат вплоть до кровати. Отряд, где служил Константин Фёдорович называли ещё «Золотой ротой».

Вот какой случай произошёл вскоре после прибытия в Санкт – Петербург. Ожидали Великого Князя Николая Николаевича (младшего) на смотр солдат. Драили и мыли казарму, мели и мыли плац перед казармой, бегали и прыгали, тренировались и учились разным приёмам, чтобы не ударить «лицом в грязь». Наконец выстроили на плацу около пятисот солдат, офицеры впереди. Командир громко отрапортовал Великому Князю. Тот на несколько шагов подошёл к строю и поздоровался: «Здравствуйте, солдаты!» Ответ: «Здравия желаем Ваше императорское величество!» – прозвучал так чётко и громко, что Великий Князь улыбнулся и произнёс: «Молодцы, орлы!» Троекратное «Ура!» прозвучало так громко, что со всех соседних храмов и домов взлетели тучи грачей и ворон с громкими криками. Великий Князь оглянулся, широко улыбнулся и снова сделал несколько шагов к строю, а затем не спеша стал обходить строй солдат, заглядывая некоторым в лица. Обойдя стой, остановился на середине, отступив на пару шагов и задал вопрос: «Кто из Вас расскажет об изгнании Наполеона из России?» Воцарилась гробовая тишина. Повторил вопрос. Опять молчание. Подошёл к правому флангу, где стоял молодой вольноопределяющий унтер-офицер и сказал: «Расскажи солдатам, молодой офицер!» А тот настолько растерялся, весь покраснел, пот потёк по лицу и молчит. Жалко стало Константину Фёдоровичу молодого офицера, вышел из строя и произнёс: «Можно мне!» Оглянулся Великий Князь, произнёс: «Да, расскажи пожалуйста». Константин Фёдорович, как запомнил из истории Карамзина наизусть, так и рассказал. Говорил минут пятнадцать. Когда закончил, царила абсолютная тишина, даже грачи молчали. Глядел Великий Князь на Константина Фёдоровича и тоже молчал несколько мгновений, а потом заикаясь спросил: «Ты кто… или кто, поляк или кто?» Константин Фёдорович ответил, что он ижемский зырянин с Печоры, жил в тундре в деревне Харута. Добавил, что рассказал по книге Карамзина. Великий Князь опять несколько мгновений помолчал, и потом громко сказал: «Да, есть стали в тундре, да не точены!» Тут же вручил Константину Фёдоровичу целковый (10 рублей), который он привёз домой после службы.

В роте, где служил Константин Фёдорович был полуротным, а потом ротным командиром Аношко (или Оношко). Он очень любил солдат и всё своё свободное время проводил с ними, учил грамоте, много рассказывал из истории, давал читать книги. С этого времени Константин Фёдорович стал много читать. Аношко первым повёл солдат по залам Эрмитажа, Русского музея и других музеев. Однажды часть вывели за город на манёвры. Пришлось много бегать, рыть окопы, стрелять, сражаться в рукопашную, наступать и отступать. Особо учили офицеры приёмам маскировки, умению использовать рельеф местности. Но и во время манёвров было свободное время. На одном из привалов Аношко рассказал о восстании Степана Разина. Константину Фёдоровичу это было не ново, он знал об этом восстании. Но удивило заключение, которое сделал Аношко. Он сказал примерно так, что российские крестьяне и рабочие и теперь живут не лучше, чем при Разине, что в России и теперь есть люди, которые готовы бороться за народное счастье. Уже после манёвров Константин Фёдорович задал вопрос Аношко. Тот сказал: завтра отвечу. На другой день дневальный попросил Константина Фёдоровича выйти во двор. Во дворе был Аношко и ещё двое солдат из их же роты. Аношко попросил их прогуляться вдоль набережной Невы. И вот что Константин Фёдорович узнал от Аношко В России всегда были люди, которые желают счастья народу, что декабристы не бунтовщики, а борцы за народное счастье, и теперь есть такие люди, называют их социал-демократами. Но царское правительство преследует их, гноит по тюрьмам. Много и долго говорил Аношко в тот день. Константин Фёдорович серьёзно задумался, первый раз не пошёл к дяде. В заключение Аношко сказал: «Если хотите знать правду, могу дать книжки. Почитайте". Конечно же все трое хотели знать правду. Аношко дал три разные книжечки и сказал: «Читайте тайно, потом обменяетесь». Он и дальше снабжал такими книжечками и листовками. Так Константин Фёдорович узнал про Плеханова, Мартова, но фамилию Ленин не встречал. Много было непонятного, Аношко объяснял. Однако всё же Константина Фёдоровича Социал-демократическая литература не захватила полностью, больше читал повести и историю, посещал родных и с сестрой, с её подругами много гулял и посещал по-прежнему культурные заведения. Не случайно же, когда я в 1958 году первый раз осматривал Эрмитаж, то мумии в подвальном помещении казались мне знакомыми вплоть до некоторых имён: так живописно Константин Фёдорович рассказывал и описывал виденное.

Однажды солдат готовили к какому-то смотру. Были группы гимнастов, борцов и другие. Константина Фёдоровича определили в группу певцов. Не раз приходил в казарму Шаляпин. Он выбрал Константина Фёдоровича запевать в двух песнях и разучил с ним шуточную народную песню про Фому, который тонул в челноке без дна. При встречах в театрах всегда здоровался с Константином Фёдоровичем. Тёплое чувство к Шаляпину Константин Фёдорович сохранил до конца своих дней. Встречал Константин Фёдорович и Собинова, но знаком с ним не был. 2 или 3 раза ездил на родину мамы, Веры Андреевны, в г. Выборг.

Константин Фёдорович служил царю и Отечеству в Санкт-Петербурге до сентября 1910 года. После увольнения целую неделю жил у дяди, гулял. Сестра с подругами поступили учится и Константин Фёдорович выехал домой.

Все годы жизни Константин Фёдорович с восхищением вспоминал о своих командирах, особенно в Санкт-Петербурге, об Аношко, о Николае Николаевиче и других, имена которых не помню.

20 сентября 1910 года, по старому стилю, Константин Фёдорович прискакал на лошади из Ларваньига домой в Харуту. Отпраздновали дома большую радость. Дома всё было хорошо, всё здоровы и Константин Фёдорович объявил о договорённости с братаном Проня-пи служить ему два года приказчиком (по нашему торговым агентом, менеджером) в Новик-Боже. Родители этому не обрадовались, но и удерживать не стали. Вера Андреевна произнесла знаменательную фразу: «Тэнад аслад туй, быдчема лоас, но ас смертен кулан». Когда провожала на службу, улыбалась, дала адрес дяди и сказала: «Васса пие, дядьте адьдьыллан».

Приехал в Новик-Бож ещё водным путём, арендовал целый дом под маслозавод и принялся за дело: принимал молоко, перерабатывал сепаратором, а потом делал масло пяти сортов. Быстро стали пополняться бочонки маслом. Под новый, 1911 год приехал Проня-пи, похвалил, сказав: «Сидь и колэ», и уехал дальше по Усе. Константин Фёдорович часто вспоминал весёлые гулянья молодёжи в Новик-Боже. Приобрёл прозвище «Молочник-Кэсьта». Во время Радуницы (Радольницы) Константина Фёдоровича посадили на маленькую лодку ветки, взяли лодку на плечи и бегали по деревне, а Константин Фёдорович играет на тальянке и поёт. Была в Новик-Боже девушка по имени Маремяна (или Марьяна) которая всячески хотела «привязать» к себе Константина Фёдоровича, а он ко всем девушкам относился одинаково, что очень не нравилось Марьяме. Уже перед отъездом из Новик-Божа в 1912 году, Марьяна откуда-то узнала, что Константин Фёдорович написал письмо родителям, чтобы те посватались к Евдокии Ивановне Беляевой. Марьяна обратилась словами: «Мыен ме теныд ог лэсьо?» Константин Фёдорович ответил: «Тавнас те менум лэсьалан, но тэнад выйым Петра, свататис нин». Марьяма заплакала, закрылась платком и ушла.

Свадьбу Константин Фёдорович и Евдокия Ивановна справляли летом 1912 года, в Ларваньиге, венчаться ездили в церковь, в Ижму. Проня-пи согласился с просьбой Константина Фёдоровича, чтобы работать дальше в Колве, поближе к родителям. Правда молока там было меньше, но в первую же весну многие колвинцы оставили телят на вырост. До начала Первой мировой войны Константин Фёдорович, с молодой женой работал в Колве, где он и она приобрели многих друзей, которые потом жили в Хоседе и Харуте.

Константин Фёдорович много раз вспоминал о колвинцах, как о людях исключительной честности, добропорядочности, а в деле упорных и настойчивых, как настоящих зырян. Рассказывал, как урядник не мог добиться, кто же срубил и сплавил целый плот брёвен. А старик Хенерин (дед у Якова Хенерина) предложил уряднику увезти плот. Урядник смотрел, смотрел на старика, да так ничего и не сказал, взял да и уехал ни с чем. Именно старик Хенерин научил колвинцев отвечать уряднику: «Не видел», «Ночью кто-то привёз», «Я не был в деревне» и так далее и тому подобное. Старика часто спрашивали о всяких делах в трудных случаях и всегда он давал разумные советы. Слыл среди колвинцев мудрецом. О многих хороших людях рассказывал Константин Фёдорович среди колвинцев!

Когда началась Первая мировая война, Константин Фёдорович сразу сдал маслозавод своему помощнику, а сам поехал с женой и сыном Егором в Харуту. Он знал, что будет мобилизация, а он «лобовой». Оказалось, бумага о мобилизации шла в Харуту следом за ним. На все сборы было отведено десять дней. Евдокия Ивановна с сыном Егором осталась на берегу Ларваньига. На большой шняге человек двадцать поплыли вниз по Усе. Повторился путь, проделанный семь лет назад. В Ижме были три дня, в Куе только их и ждали, да и в Архангельске не задержались. В Санкт-Петербурге успел посетить дядю только два раза. В газетах писали, что на этот раз русские прусских быстро перебьют и спасут Францию, что кайзер Вильгельм зазнался, желая завоевать весь мир (пишу так, как говорил Константин Фёдорович, как он понимал). Среди солдат, где находился Константин Фёдорович больше половины были новобранцы, первого года службы. Они льнули к старослужащим, а те всячески наставляли молодых. Об этом же просили старослужащих и офицеры.

Когда пошли в наступление в Восточную Пруссию, спасать Францию, у всех было приподнятое настроение, все верили в успех. Накануне наступления, где-то около Вильно, перед войсками выступил главнокомандующий, Великий Князь Николай Николаевич, которого Константин Фёдорович видел издали. Запомнил такие слова: «… сражайтесь храбро за Веру, Царя и Отечество. Россия Вас не забудет…» Троекратное «Ура!» на этот раз прокатилось волнами, вразнобой.

Во всё время наступления офицеры всё время были впереди, носились между частями на лошадях. Около двух недель наступления возникали кратковременные бои, но немцы, малочисленными силами в длительные сражения не вступали. Деревни, сёла, городки сдавались без боя, не хотели их разрушать. Однако через две недели, солдаты впереди услышали непрерывный гул канонады. Поступил приказ окопаться. Вскоре показались немцы, началась перестрелка и ураганный огонь из пушек. Целый день нельзя было высунуть голову из окопа, а потом немцы пошли в атаку. Однако контратака наших солдат заставила немцев бежать. Все ждали, что ночь пройдёт спокойно. Вдруг поступил приказ отступать. Офицеры спешно собирали солдат, отправляли раненых в тыл на повозках. Вслед за повозками двинулись и солдаты. Шли в полной темноте. Наконец на востоке появилась светлая полоса, стали проходить через деревню. Из окон домов раздавались выстрелы: стреляли женщины и мальчики-подростки. Тут Константин Фёдорович увидел, как война из людей делает зверей: солдаты убивали женщин и детей. Офицеры пытались остановить зверство, но мало успешно. Да и офицеров оставалось всё меньше и меньше. Отца, Константина Фёдоровича назначили ротным командиром. Около Мазурских озёр враг адским артиллерийским огнём снова накрыл наши войска. Константин Фёдорович вечером укрыл роту в каком-то овраге. Сам упал в яму. Это его спасло: над головой пулемёт изрыгал огонь на расстоянии не более четырёх метров. Большой ком земли прикрывал его прямо в ручье. Наконец огонь прекратился, немцы судя по всему стали кушать, а потом всё смолкло и костры погасли. Чуть засветилось небо на востоке Константин Фёдорович выбрался тихонечко, глядит: немец навалившись на пулемёт, спит, другой растянулся у его ног, а чуть дальше спят вповалку не менее сотни. Константин Фёдорович разбудил новобранца, губами показал, чтобы молчал и показал пальцем идти в сторону вверх по ручью. Собралось много солдат, но ни одного офицера. Выбрались на поле, дальше был кустарник, затем лес. В лесу Константин Фёдорович выстроил солдат, помогал ему одногодик Михаил Шолохов, казак из Забайкалья. Такое вот интересное совпадение.

Собралось солдат около тысячи человек. Оказался один унтер-офицер, но он от командования отказался. Через 2 часа лес кончился, начиналось поле, за полем большая деревня. Константин Фёдорович решил обойти деревню справа, попали в сырой кустарник по которому долго шли на восток. Выбрались снова на поле, куда залегли, чтобы пожевать зерно, а на огородах картошку. Под вечер немцы их обнаружили и открыли ураганный пулемётный и артиллерийский огонь. Но атаки не последовало, и это их спасло: у половины солдат не было винтовок, редко у кого граната. Ползком двинулись на восток, а снаряды продолжали ложится на старое место. Когда немцев не стало видно, стали бежать бегом. Наступившая темнота их скрыла. Спали. Так прячась днём в лесу или болотах шли на восток 5 дней. Питались зерном, сырой картошкой, репой и другими овощами. Попадались и сады около деревень. И однажды, при восходе солнца услышали гул русских орудий. Тут же Константин Фёдорович громко скомандовал подъём. Выстроил вооруженных солдат в колонну и скомандовал: «За мной!» Бежали около трех часов, наткнулись на болото, еле выбрались в лес, наткнулись на немецкие окопы, где было несколько человек, которые настолько опешили, что сбежали, бросив оружие. Чтобы не стреляли свои, из рубашек сделали несколько белых флажков и побежали к своим. Свои не стреляли, но слева, а потом и справа, но довольно с большого расстояния застрочили немецкие пулемёты. Но тут уже были русские окопы. Таким образом Константин Фёдорович вывел к своим сто двадцать человек. Рассказывал, что генерала Самсонова наградили, генерала Ренненкамфа судили за измену. Константин Фёдорович получил свой первый Георгиевский крест ( наверное медаль Геогиевскую). Но две русские армии были разгромлены. Эйфория лёгкой победы исчезла. Очень жестокие бои с отступлениями, наступлениями, потом опять с отступлениями продолжались два месяца, пока Константин Фёдорович прямо в окопе не потерял сознание. Очнулся, глядит: кругом белые стены, оглянулся: на кроватях лежат люди. Другой раз очнулся, когда кто-то шевелил подушку. Спросил: «Где я?» «В Санкт-Петербурге» – ответила сестра милосердия. «Можно письмо написать?» Сестра быстро принесла бумагу и карандаш. Константин Фёдорович попытался сесть с помощью сестры, но голова не поднималась, когда снова очнулся, сестра тревожно глядела на него. Она сразу спросила: «скажи адрес». Константин Фёдорович назвал адрес дяди и она записала, а потом сказала: «Сейчас будем ужинать». Тут же вошла другая сестра с подносом. Константин Фёдорович с помощью сестры сел, взял ложку, но она выпала из рук. Кормила сестра. Минут через пять Константин Фёдорович попросил ещё каши. Сестра принесла, Константин Фёдорович с большим усилием, но ел сам. Сестра ещё приносила два раза и он всё съел. Потом откинулся на спину и дышал как паровоз. Тут вошёл врач и сразу спрашивает: «Что с тобой, солдат?» «Я ел», ответил Константин Фёдорович. Врач бегом выбежал из палаты, а потом быстро вернулся со стаканом какого-то раствора, а следом сестра несла шланги и судно. «Пей!» - сказал врач и почти насильно влил раствор в рот. Через минуту из Константина Фёдоровича брызнули два фонтана через шланги. Тут врач повернулся к сестре милосердия и стал её ругать на чём свет стоит. «Ты хочешь, дура, чтобы человек помер? Или ты немцам помогаешь?» Та стоит и плачет,… плачет… Константин Фёдорович сказал, что он сам просил, что сестра не виновата, но врач ответил: «Она должна знать, если не ругать – не научится». После этого случая сестра почти не отходила от Константина Фёдоровича. А на другой день во сне Константин Фёдорович почувствовал на лице тёплый луч. Открыл глаза и увидел перед собой дядю, сидящего на стуле, хотел вскочить и обнять дядю, но смог только смахнуть одеяло. Дядя помог сесть, стали разговаривать, но, вероятно, Константин Фёдорович путался. Дядя уложил в постель, укрыл одеялом, поцеловал лоб и сказал: «Я принёс тебе гостинцы, будут давать, что можно; разрешили только вот яблоко». Дядя посещал почти каждый день или через день. Константин Фёдорович быстро шёл на поправку. Врач сказал дяде: «У Вас племянник имеет прекрасное здоровье». Константин Фёдорович без памяти был 18 суток, а в госпитале лежал потом ещё 15 суток, то есть уже при памяти. После выписки предоставили месячный отпуск домой, дорога туда-сюда в срок не входила. Перед поездкой, как герою сражения (Августовского) дали новую, из нового материала, шинель, но Константин Фёдорович сказал, что у нас на Севере сейчас лютые морозы. Повели в цейхгауз (склад), где и выбрал себе мохнатую, шикарную шубу. Ехал домой как какой-то купец. Деньги на дорогу дали от командования и очень красивую путевую бумагу.

Вспоминал Константин Фёдорович как трудно было ехать снова на войну. Снова явился в Санкт-Петербург, но их часть была уже на Украине. Константина Фёдоровича определили в так называемый «Летучий отряд», где служили наиболее опытные солдаты и офицеры. Их бросали для прорыва фронта врага, или наоборот, чтобы остановить наступление противника. Летали по всему фронту, воевал в Прибалтике, Белоруссии, Польше, Украине, Молдавии. Первый раз был ранен под Вильно, второй раз при Брусиловском прорыве под городом Гнилая Липа. При взрыве тяжёлого снаряда был похоронен заживо в окопе. Спасло лишь то, что бревно от бруствера окопа застряло на краю окопа, а винтовка была поднята к верху. Это позволило дышать и кричать. Откопали. Обошлось контузией: дней десять ничего не слышал, а потом слух постепенно восстановился. Под старость слух был на 40 %, как сказали врачи в ПУРПе 1946 году. Во время Брусиловского прорыва судьба свела Константина Фёдоровича со знаменитым русским борцом Александром Засом. Служили в одном полку, но в разных ротах. А. Зас был человеком на вид совсем не богатырём и великаном. Был правда выше Константина Фёдоровича сантиметров на пять, но очень с плотным телом, как камень. Константин Фёдорович встречался с ним почти каждый день, разговаривали не раз и Зас по разному демонстрировал свою силу однополчанам. Но самая запоминающаяся демонстрация силы Заса произошла в бою. А было так: после ураганного артиллерийского и пулемётного огня, немцы пошли в атаку на русские окопы. Было их явно значительно больше, чем наших. Русские солдаты открыли ружейный и пулемётный огонь, но немцы всё же достигли русских окопов. Тут команды офицеров: «В атаку!» Наши выскочили из окопов сплошной лавиной очень дружно. Оказалось так, что слева от группы человек 15, где был Константин Фёдорович, такая же группа впереди в метрах 3-4 бежала человек 20 во главе с А. Засом. Был смертельный бой, наблюдать за кем-нибудь было невозможно: того и гляди немец воткнёт свой штык в твою грудь. Но было до группы Заса совсем не далеко, метров 10-15 и Константин Фёдорович заметил, как двухметрового роста немцы летели над его головой, пронзённые штыком Заса. Так мелькнуло три-четыре раза. Группа солдат где был Константин Фёдорович тоже усилила натиск. Один наш солдат, довольно высокого роста, швырял немцев влево-вправо, а его братки гвоздили из к земле навечно. Видя такое, немцы вдруг втянули головы в плечи, и побежали обратно к своим окопам. Наши гнались за ними, но офицеры остановили их, произвели перестроения, а затем почти без боя захватили немецкие окопы. Через некоторое время пошли в наступление свежие части, а участники предыдущего боя ушли на отдых. Среди солдат ходила легенда, что «Саша Зас вынес из боя свою раненую лошадь на плечах.» Отец спрашивал его об этом, и Зас ответил: «Это было ночью, жалко было лошадь». Но кавалерию пришлось скоро оставить, поскольку оказалась конница малоприменимой в бою, а Саша Зас сам рвался в бой.

В начале 1916 года снова месяцев пять служили вместе с Аношко. Теперь он уже не скрывал, что является членом СД партии. От Аношко Константин Фёдорович узнал о Ленине и о превращении империалистической войны в войну гражданскую. Но после ранения под Гнилой Липой, Аношко уже не встречался на войне. Во время Февральской революции, после ранения, Константин Фёдорович попал в слабосильную команду и был направлен в город Царицын (Волгоград). Там было три таких полка, сочувствующих большевикам.

Во время службы в Царицыне, при штабе командования был комиссар Сергей Константинович Минин (соратник Сталина), который называл Константина Фёдоровича земляком, поскольку после революции 1905 года был в ссылке на Печоре в селе Оксино. Минин организовал особые агитбригады из наиболее развитых солдат. В одну из бригад назначил бригадиром (или командиром) Константина Фёдоровича. Два раза с агитбригадой Константин Фёдорович ездил в Сарепту, где окопались сторонники буржуазии и помещиков. Тогда всюду и везде проходили митинги и собрания. Константин Фёдорович на одном из митингов в Сарепте пытался выступить с заранее подготовленной речью в поддержку большевиков. Но его стащили с трибуны, товарищи (16 солдат), конечно не дали в обиду. Рассказали всё Минину, тот одобрил их поступки и сказал: «Вот 1 мая Вас будут слушать». Так и случилось; теперь уже 20 человек поехали в Сарепту и Константин Фёдорович выступил за большевиков с речью наизусть, как он умел делать очень хорошо. Говорил об очень понятных вещах: землю крестьянам, заводы рабочим, 8-ми часовой рабочий день, а солдаты должны повернуть штыки против буржуев и помещиков, мир народам.

Константин Фёдорович был очень благодарен С.К. Минину всю жизнь за то, что он отпустил его домой. В беседе сказал так: «Если дело повернётся в сторону большевиков, пусть на месте помогает большевикам». Минин дал документ с печатью, своей подписью (было ещё две подписи), что Константин Фёдорович является освобождённым солдатом, сочувствующим большевикам. При отъезде из Царицына Константин Фёдорович сдал все свои боевые награды в штаб большевиков: два Георгиевских креста и три медали… Надо сказать, что в 1914 году отец воевал как простой солдат. Но вскоре после получения второго Георгиевского креста, в начале 1915 года, его произвели в унтер-офицеры, а спустя некоторое время назначили командиром роты. Приходилось отвечать не только за себя, но и за таких же братков, как и он сам. Признавался, что в начале было трудно, часто обращался с вопросами к командованию, а потом привык. Вплоть до отправки в Царицин был ротным командиром, а потом подчинялся комиссару Временного правительства. Так человек не проучившись в школе ни единого часа, стал командиром сухопутной роты и получил за службу ротным ещё две медали.

В августе 1917 года, по старому стилю, прибыл в Усть-Усу, где встретил Сорвачёва, первого председателя волосного комитета (называли селькомитет) села Петрунь. Сорвачёв всех собирал в Петрунь для переизбрания селькомитета, на чём настаивал Бабушкин (бывший учитель в Ижме, большевик). Бабушкин умер в середине 20-х годов, похоронен в Ижме.

В Петруне собралось много народа из соседних деревень. На собрании председательствовал Бабушкин. Он выдвинул кандидатуру Константина Фёдоровича на пост председателя сельского комитета. Проголосовали единогласно. Заместителем выбрали Хозяинова Макара Васильевича (отец Василия Макаровича). Секретарём назначен Артеев Филипп Евстафьевич (Амор). Выбрали ещё продовольственный комитет. Сельский и продовольственный комитеты имели одну кассу. Деньги получали от продажи государственного (реквизированного у купцов) хлеба. Продавцом был Хозяинов Григорий Петрович, деньги сдавал под расписку Константину Фёдоровичу, а он сдавал на хранение Попу-Каневу (из-под Ухты был). Поп отправлял деньги в Усть-Цильму, но часто из-за отсутствия марок не мог отправить деньги и возвращал их обратно. В ходу были керенки. Комитет занимался снабжением соседних деревень хлебом. В Петрунь привозили хлеб из Усть-Цильмы.

В ноябре 1917 года избрали в Петруни сельсовет. Председателем избрали Кожевина Владимира Владимировича (Акко, из Ниедзь-Ёля), заместителем Константина Фёдоровича, секретарём Артеева Ф.Е. Этот совет действовал до 7 января 1918 года, когда снова избрали Земскую управу. Настаивали на избрании управы богатые крестьяне Хозяинов Яков Иванович, Филиппов Пётр Андреевич, Сорвачёв, некто Пигасий Васильевич (из Бакура) и другие. Но председателем избрали снова Константина Фёдоровича. Но… через ночь на кооперативном собрании избрали нового председателя – Хозяинова Ефима Яковлевича из Косью-Вома, а Константину Фёдоровичу дали пакет с пятью сургучными печатями и деньги 20 тысяч рублей доставить в Усть-Цильму и вручить в штаб белых. Так Константин Фёдорович вёз свой смертный приговор. Попутно заглянул Ларваньиг и Харуту, где жил целую неделю. Приехал в Усть-Цильму, а штаб в Ижме. Поехал в Ижму, а там накануне ночью произошёл переворот, к власти пришли большевики, что спасло Константина Фёдоровича. Письмо с пятью печатями ему дали прочитать: Константин Фёдорович большевик, а посему надо расстрелять, вот что главное было написано. Переворот в Ижме произошёл в ночь с 14 на 15 февраля 1920 года. После этого Константин Фёдорович в Петрунь не возвращался.

Но до этого, во время службы в Петруне, произошло важное событие в жизни Константина Фёдоровича, о котором он вспоминал и рассказывал много раз. Это поездка в Ляпино за хлебом. Весну и лето 1918 года провёл в Харуте. Вернулся в Петрунь уже санным путём. В стране шла гражданская война, снабжение отдалённых районов было затруднено. В Петруни тоже не было хлеба. Решили отправить няпой в Ляпино. Поручили Константину Фёдоровичу, который организовал няпой и уговорил девять человек для поездки. Дали документ от совета, попросил документ и от Управы. Такой документ написал Артеев Ефим Евстафьевич, подписал Хозяинов Ефим Яковлевич, поставили старую печать Управы. Ехали не менее недели. Около Ляпино остановились в километрах 15. Поехали в Ляпино двое: Константин Фёдорович и Василий Ануфриев (Ура-Вась). На реке у проруби Константин Фёдорович встретил двоюродную сестру, от которой узнал, что красных прогнали вчера, что отряд белых вернётся через неделю. Тут же на льду валялись трупы. Константин Фёдорович спрятал документы от совета под навозную кучу. Переночевали у сестры. Вечером на квартиру пришёл ненец Оляк, спросил о документах. Константин Фёдорович ответил что документы в чуме что приехали за хлебом. После этого пришли дежурные и тоже спрашивали о документах. На другой день Василий Ануфриев привёз документы от Управы. С этими документами явились в Управу, где управленцы сказали, что рады дать хлеб своим, но уполномоченного по хлебу нет в селе. Ждали трое суток. Оляк был отправлен ко всем оленеводам, сообщить что в Ляпино власть белых, пусть едут за хлебом. Оленеводы же знали, что в Петруни власть красных, что приехали с большевистскими документами. Сопровождающие товарищи стали просить Константина Фёдоровича вернуться в Петрунь незамедлительно. Во время этого разговора Константина Фёдоровича поддержал только Ура-Вась, чтобы получить хлеб, все остальные боялись ехать в Ляпино. Вдруг к чуму подъехала упряжка с двумя солдатами. Все оцепенели от страха. Тут знакомый приехавший мужик сказал, что получили бумагу, чтобы своим давать хлеб. Вскоре, приехавшие, после чая, уехали. И опять все, кроме двоих, высказались, чтобы сразу уехать без хлеба. С трудом Константин Фёдорович уговорил рабочих, сказав, что им ничего не будет, что если узнают, расправятся только с ним. На другой день пятеро из девяти поехали в Ляпино, без задержки получили 120 мешков муки и сразу двинулись в обратный путь. В чуме их ждали, снялись сразу с места и гнали оленей как могли. Константин Фёдорович шёл на лыжах в стороне от няпоя. Сел он на упряжку только на перевале хребта и ехали весь день до первого привала, где устроили чум и ночевали. У камня Джагал олени выбились из сил. Константин Фёдорович попросил кормить оленей суток двое, а сам и ещё Ура-Вась и Яр-юр-Вась на лыжах пошли до Трошко (теперь Дресвянка). Оттуда до Петруни добрались на лошадях. В Петруни снарядили встречный обоз из лошадей и встретили няпой Нясти нюре (грязное болото). Несколько оленей всё же погибли. Привезённый хлеб распределили по двум обществам: Петрунь-75 мешков и Савита (Адзьва-Вом)- 45 мешков. В Абези хлеб доставили сами из Мыжи, где всё время были белые. Так население Петруня и Савиты выжили до лета 1919 года, до нового завоза хлеба белыми. В 30-х годах встречал на барже петруньских людей, которые благодарили отца как спасителя, за этот завоз хлеба из Ляпина. Эти события описаны в книге «На далёкой пристани».

С февраля 1920 года Константин Фёдорович жил в Ларваньиге, куда весной 1921 года переехала и Вера Андреевна. Но спокойной жизни не получилось. Произошло событие, которое наложило чёрное пятно на всю оставшуюся жизнь: стихийное антисоветское восстание в Ниедзь-Ёле.

Весной 1921 года в Савите (Адзьва-Вом) из-за распутицы застряли едущие из Петруни многие торговые агенты, которые ехали в тундру, поскольку они знали ненцев – тундровиков, а также едущие из Петруни в Усть-Усу Туркель, командир красного отряда и Виноградов, член Печёрского исполкома. Наступило 1 мая. Туркель и Виноградов вместе с местной властью решили устроить маёвку. Для этого они накануне пошли в Ниедзь-Ёль, наиболее крупное село в окрестностях. Туда же позвали всех людей из соседних деревень. Туркель с Виноградовым квартировали у Кожевина Владимира Владимировича (Акко). Туда же пришли председатель сельсовета Беляев Егор Иванович, Бутар-Егор и милиционер по имени Иван. Они обсуждали как провести маёвку, но что-то узнали о том, что торговцы не то против праздника, или ещё что-то. Туркель с обнаженным наганом в руках, а Виноградов с винтовкой направились большими шагами к дому Тод-Ваня (Кожевина Ивана Даниловича). Там квартировали Катиль-Вась, бывший приказчик богача Ария; Исак Меркуш, Савита Егор, Аркадий Дмитриевич Филиппов, из Сэд ныра, и другие. Находящиеся в доме увидели подходящих к дому. Катиль-Вась прицельным выстрелом в грудь убил наповал Туркеля. Стрелял через окно. А Исак Меркуш выстрелил в Виноградова и попал ему в шею. Милиционер Иван и Беляев Егор укрылись за соседними домами. Виноградов побежал к дому Акко, однако забежал на сеновал, а оттуда к речке и по льду на другой берег. На крутом склоне берега он несколько раз скользил, но всё же забрался на вершину и скрылся в лесу. В след ему с винтовкой в руках побежал Аркадий Филиппов, чтобы его «доконать», как он сам выразился. Скоро он вернулся и сказал, что пристрелил Виноградова. Кровавый след был виден на берегу, по льду реки и на склоне другого берега. Далеко он уйти, конечно же, не мог. В память о нём в деревне Ларваньиг лет 50 был колхоз имени Виноградова.

Когда Акко увидел, что Туркеля застрелили, а Виноградов убежал раненный, схватил старую винтовку – одно зарядку и два раза успел выстрелить в направлении дома Тод-Ваня. Но его стали окружать, укрываясь за другими домами. Тогда Акко бросил винтовку, зашёл в дом и сел на лавку у стола. Вошли к нему много людей, попросили Акко идти по кровавым следам Виноградова. Аркадий ещё не вернулся. Акко пошёл рядом со стариком Хозяиновым Григорием Ивановичем (Мось-Вань-пи) и ещё человек пять шли сзади. Тут Катиль-Вась, шедший позади Акко уже на реке, в упор спину выстрелил в него. Тот только успел громко вскрикнуть: «Ох!…» и упал замертво. Это произошло 1 мая утром.

Днём, часов 10 или 11, до полудня, из Ларваньига подходили к Ниедзь-Ёлю Константин Фёдорович, Николай Данилович Канев (Дань-Микул), Иван Игнатьевич Беляев, его сын 16-ти летний Михаил, и ещё человек 5-6. Увидав, что по деревне ходят и бегают люди с оружием в руках, ларваньигцы остановились не входя в деревню. Но из деревни стали им кричать, чтобы они подходили, что в них никто стрелять не будет. Тогда все медленно подошли и вошли в деревню. Вот тут ларваньигцы и узнали всё выше изложенное. Картина была невесёлой и через несколько часов ларваньигцы все вернулись домой.

2 или 3 мая из Петруни в Ларваньиг пешком пришли Баля-Вась, начальник продовольственной экспедиции, Иван Осипович Канев, сотрудник первого, Прысь-Аким тоже торговый агент и ещё один человек – всего четверо. Пришедшие отдохнули у Беляева Ивана Игнатьевича, попили чаю и пошли в Ниедзь-Ёль. В этот же день всех ларваньигцев позвали в Ниедзь-Ёль. Все, кто 1 мая были в Ниедзь-Ёле, снова ушли туда. Там Константин Фёдорович узнал, что Аркадий Филиппов ушёл вчера звать поручика Рочева, который скрывался в Хоседа-Чыгеме. В тот же день вечером Филиппов и Рочев пришли в Ниедзь-Ёль. Все богачи и их приказчики собрались в доме Тод-Ваня, выбрали свой актив и заперлись во внутренней половине дома. Константина Фёдоровича туда не пригласили, он сидел в первой комнате и всё слышал через закрытую но тонкую дверь. Да и разговаривали на собрании довольно громко.

Сперва рассказали Рочеву о случившемся в Ниедзь-Ёле. Заключили словами, что дело начато, только нужен командир. Поручик Рочев очень убедительно говорил что с таким количеством людей и таким оружием ничего не сделать. Лучше всего всем тихонечко разойтись, а убийство так и объяснить, как было, что поссорились из-за женщин. Тут торговцы стали грубо укорять поручика Рочева, что его родители учили, чтобы народу служить, а он предаёт своих родителей. После этого поручик Рочев очень грозно предупредил, чтобы родителей не трогали, если пулю в лоб не хотят получить, при том снял с пояса пистолет. Было длительное молчание, а потом поручик Рочев вдруг зловеще захохотал и сказал: «Я и так скрываюсь и нахожусь в бегах от Советской власти. Теперь и Вы будете мне товарищами в бегах. Если хотите воевать, соблюдайте военную дисциплину». И согласился быть командиром.

На другой день в Ниедзь-Ёле собрали общее собрание села. Представили сельчанам Рочева, как командира боевого отряда. Выбрали вместо комиссара Михаила Егоровича Канева (Кругин Миш). Выступил на этом собрании и Константин Фёдорович, сказал: «Во время революции бывают стихийные бунты вспышки. Они ничего не дают. Надо выбрать троих делегатов и отправить в Усть-Усу для выяснения дел». Тут богачи во главе с Катиль-Васем набросились на Константина Фёдоровича, говоря, что он жалеет своих красных братьев и сестёр … Но прямых угроз расстрелять не было: все знали, что с поручиком Рочевым вместе служили, вместе воевали, а Ижме их дома были рядом. Собрание решило: «Из Ниедзь-Ёля никого не выпускать». Константин Фёдорович в знак протеста вышел из помещения собрания, Беляев И.И. (тесть Константина Фёдоровича) приставил заряженный пулей дробовик к его груди. Подскочивший тут же Кругин-Миш поднял ствол ружья вверх и выстрел не грянул.

Тут поручик Рочев в военной форме чётко и громко приказал Константину Фёдоровичу арестовать Баля-Вася, который и был арестован в доме Кожевина Ивана Афанасьевича (младшего). Пришлось жить в Ниедзь-Ёле несколько дней, поскольку по реке плыл густой лёд. Через несколько дней всем отрядом из Ниедзь-Ёля поехали на лодке в Ларваньиг, причём из реки Адзьвы до Полоя лодки тащили волоком, так - как на реке Усе был сплошной ледоход. В Ларваньиге опять пришлось жить несколько дней. Однажды ночью Рочев отправил разведку к устью Изья-Шора, узнать: можно ли пройти пешком. Устье Изья-Шора было забито плотным льдом. Поручик Рочев взял отдельный отряд и пошёл в Адак, чтобы уничтожить отступивших из-за Урала красных. Там были раненые, женщины и дети. Узнав об этом Константин Фёдорович пошёл к комиссару Кругин-Мишу и уговорил его написать Рочеву, что от расстрела невинных людей пользы не будет, а лишняя жертва – лишнее зло. Кругин-Миш согласился написать письмо поручику Рочеву, если Константин Фёдорович подпишет письмо. Константин Фёдорович согласился. Письмо было написано и отправлено поручику Рочеву нарочным. На другой день поручик Рочев вернулся из Адака без большой расправы, расстреляны были три бывших солдата, у которых обнаружили винтовки с патронами. В Адаке было всего 12 человек, включая женщин и детей.

В этот же день получили известие из Ниедзь-Ёля о том, что лодка – каюк у Крутин-Миша, погружена оленьими шкурами. Поручик Рочев приказал, чтобы лодка с грузом незамедлительно выехала в Савиту (Адзьва-Вом). Сам поручик устроил собрание среди своих людей с единственным вопросом, что делать с арестованными? (Их было трое: Баля-Вась, Амор-Вась и Бутар Егор). Первым на собрании выступил поручик Рочев. Он говорил, что пленных (так он назвал) надо охранять, надо кормить. Этим мы ослабляем свою силу. «Я думаю, сказал он – их надо уничтожить!» Тут поручик Рочев припомнил, что в Ижме, якобы, Баля-Вась разграбил у Рочева весь дом. Выступили ещё трое, но повторяли сказанное Рочевым. Тогда выступил Константин Фёдорович и сказал, что если Баля-Вась много плохого делал в Ижме, то пусть его там и судят, тем более, что мы собрались туда плыть. А здесь прежде Баля-Вась много ездил, но плохого никому никогда не делал. Беляев И.И. стал горячо укорять своего зятя, говоря, что Константин Фёдорович жалеет своих красных, что он защищает коммунистов. Константин Фёдорович после этого покинул собрание, а затем забрался на сеновал и завалился спать. Примерно часа через три пришёл к нему Филиппов Аркадий и говорил, что надо собираться, что сейчас скоро поедут. От него же Константин Фёдорович узнал, что всех троих арестованных увели в Ниедзь-Ёль (позже выяснилось, что в Ниедзь-Ёль их не приводили). Константин Фёдорович сказал Аркадию, что он никуда не поедет. Пусть едут те, кто хочет воевать один против тысячи. Аркадий так и доложил поручику Рочеву. Однако ответил Аркадию Беляев Осип Игнатьевич, говоря, что Константин Фёдорович большевик, что он будет опасным человеком в отряде. Его лучше расстрелять. Эти слова слышала Евдокия Ивановна, жена Константина Фёдоровича, моя мать. Она плача пошла к мужу и сквозь слёзы говорила что плохо будет, если перед детьми и родными его расстреляют. Лучше уж идти к ним, ещё поговорить. Константин Фёдорович пошёл прямо к поручику Рочеву и сказал, что надо вести воевать кто хочет, кто готов один сражаться с сотней, что он не желает участвовать в войне против своих людей. Поручик Рочев весь почернел, оглянулся на своих соратников и сказал: «Сват давай собирайся, положение военное. Я вынужден буду применить военный разговор».

После этого ничего не оставалось, как подчинится. Константин Фёдорович оделся, обулся, взял мешок с продуктами и спустился к речке, где стояли лодки. Забрался в носовую часть одной из лодок, расположился полулёжа и находился так, пока не приплыли в Савиту. В Савите Константин Фёдорович забрался в палубную лодку – каюк со шкурами, где расположился поудобнее. Там были несколько женщин, в том числе и жена Баля-Вася, которая обратилась с вопросом о муже к Константину Фёдоровичу. В свою очередь он спросил: «Разве их троих не привели в Ниедзь-Ёль?» «Нет…» ответила сквозь слёзы несчастная женщина и уже до вечера не могла успокоиться, всё плакала, хотя Константин Фёдорович всячески пытался её успокоить.

Через некоторое время все лодки поплыли дальше среди льдов. Таким образом плыли до Вэрга-Ёля, которая находится чуть ниже устья реки Колвы. Поручик Рочев с отрядом около десятка человек ходил пешком в Колву, где разграбил сельпо и вернулся к лодкам. К этому времени всего под командой Рочева было человек семьдесят. Большинство были добровольцы, но примерно треть были такие, как Константин Фёдорович, захваченные насильно для численности. В Колве к поручику Рочеву примкнул Манзадей Фёдор Антонович, который пришёл в отряд. Из Колвы же был захвачен один человек, по имени Протасий, которого по дороге расстреляли.

В Вэрга-Ёле ночевали только одну ночь. На другой день рано утром спешно часть отряда была отправлена на палубной лодке на реку Сыню и дальше по реке верх. Большая же часть отряда пешком двинулась в направлении Ладко-Ди, которая на реке Сыня. Проводником был Гал-Миш-Альо из Ижмы. Такое обратное бегство, по предположению Константина Фёдоровича, было связано с тем, что поручик Рочев в Колве узнал, что в Усть-Усе находится отряд милиции с пулемётами. Вот и испугался.

Дальше действовали так: лодка с палубой поднялась вверх до Иван-Яга с маленьким отрядом, а большая часть отряда во главе с поручиком Рочевым, осталась в Ладко-Ди. Как будто что-то ожидали. Поручик Рочев учил своих воинов ходить в атаку, обороняться, устраивал ложные тревоги и так далее, но поскольку патронов было мало, не стреляли, только целились. Так прошло несколько дней. Потом пришли двое из отряда, которые плыли на лодке. Они сообщили о том, что лодку подняли до Иван-Яга. От пришедших Константин Фёдорович узнал, что в Иван-Яге расстреляли Бутар Егора. Тут же нашли старика Данько, который каждый год летовал с оленями в Усва-нюре. У этого старика, как старых и больных, а потому не годных к бою людей, оставили Терентьева Николая Ефимовича, Канева Филиппа Прокопьевича, Кэть-Ваня, а также жён Бутар Егора и Баля-Вася. А отряд двинулся дальше вверх по речке до Прокунь-Ваня (был там такой житель). В Прокунь-Ване отдыхали три или четыре дня. Потом сам Прокунь-Вань провёл отряд до речки, которая впадает в реку Кось-ю. На этой речке сделали 2 – 3 плота, на которые погрузили все вещи припасы – грузы, а сами двинулись вдоль берега речки вниз по течению. Наконец приплыли и дошли до устья речки, которая впадает уже в реку Кось-ю. Там увидели рыбаков, которые переправили весь отряд на другой берег, где находится Каля курья. Поручик Рочев сразу же отправил, якобы в разведку, троих на реку Печору, которые вернулись подозрительно быстро, по словам Константина Фёдоровича, через четыре неполных дня. Вернувшись сказали, что по реке Печоре плывут вниз пароходы под белыми флагами. Тут же поручик Рочев и комиссар Кругин-Миш стали собираться в «разведку» за Урал. Командиром отряда Рочев назначил Кузь-Исак-Меркуша. Конечно Константин Фёдорович понимал, что ушли они просто искать оленеводов, чтобы скрыться. Вся игра в «разведку» проводилась для обмана отряда.

На другой день Константин Фёдорович убедил шурина Егора Ивановича Беляева тоже проситься в разведку. Обратились к Кузь-Исак-Меркушу послать их двоих в разведку до Ларваньига. Они говорили командиру, что с этой стороны грозит наибольшая опасность. Исак-Меркуш с ним согласился и написал приказ на двоих. Просился с ними вместе некто Дюдя, но его не отпустили. Исак-Меркуш вручил свой приказ Константину Фёдоровичу. Поплыли на маленькой лодке трое: присоединилась жена Тёрыд-Вася из Ниедзь-Ёля. Благополучно приплыли до Ларваньига, домой. Жена Тёрыд-Вася ушла в Ниедзь-Ёль. Жили в тревоге, в ожидании красного отряда. Однажды Егор Иванович забежал к Константину Фёдоровичу со словами: «Слышен пароход!» Тут же они сели в лодку и переехали на другой берег Усы, втащили лодку в ручей. Вскоре показался пароход с баржёй, где ходили люди в военной форме и видны были пулемёты. Константин Фёдорович стал убеждать Егора Ивановича плыть в Усть-Усу и сдаться властям. Потребовалось 4 длительных разговора, чтобы убедить Егора согласиться на это.

В Усть-Усу приплыли около полудня, после чаепития на квартире сразу же пошли в Совет. Там встретил знакомый председатель, который сказал, что Вы счастливы, поскольку вчера поступила телеграмма от т. Ленина, чтобы бандитов не расстреливать, а судить революционным судом. Так ли на самом деле убедиться не было возможности. Тут же учинили допрос в присутствии 2 милиционеров. Константин Фёдорович говорил то, что было, что описано выше. Егору Ивановичу один из милиционеров два или три раза ударил по лицу. Константин Фёдорович напомнил о телеграмме Ленина, что надо судить, а не избивать. Поддержал Константина Фёдоровича и председатель. Избивать перестали, а потом объявили, что они арестованы, что сидеть надо на квартире и утром, вечером приходить в Совет отмечаться. Кроме этого никуда не ходить, но допрашивали каждый день и уже стали записывать показания отдельно у каждого. Так продолжалось дней 5 – 6, а когда собралось беглых из отряда семь человек, отправили в Усть-Цильму, куда прибывали всё новые и новые бандиты. От последних беглецов Константин Фёдорович узнал, что поручик Рочев и Кругин Миш в отряд не вернулись. Через несколько дней красный отряд на пароходе остановился в Косью-Воме. От людей они узнали почти всё о бандитах, однако были направлены 2 разведотряда. Было решено окружить бандитов в Каля-курье. Когда отряд бандитов был обнаружен и стали их окружать, бандиты стали стрелять и убили двух красноармейцев. Тогда их командир приказал залечь и рыть окопы. Бандиты продолжали стрелять, открыли стрельбу и красноармейцы. Перестрелка продолжалась довольно долго. Бандитов было человек тридцать, на предложение сдаться они ответили залпом. Бандиты допустили большую ошибку: окопы были мелкие и глядели в одну сторону, круговой обороны не было. Под вечер у бандитов был убит командир- Кузь-Исак-Меркуш. После этого бандиты побросали ружья и сдались. Сколько погибло бандитов в бою, мнения самые разные: от 7 до 18 человек, а красноармейцев тоже разные мнения от 2 до 5 человек. Оставшиеся бандиты были арестованы и конвоированы до баржи, а затем увезены в Усть-Цильму.

Несколько человек, из числа бандитов, жили на квартирах и работами на разных работах. Константин Фёдорович работал хлебопёком, то есть пекарем. Большинство сидели в тюрьме. Когда бандитов собралось 22 человека, их повезли в Ижму на суд. Из 22 человек не было ни одного руководителя, главаря банды. Их расстреливали на месте захвата, несмотря на телеграмму Ленина. Большинство бандитов на суде молчали, даже не могли объяснить, как оказались в банде. Константин Фёдорович отвечал на все поставленные ему вопросы. Отвечал на многие вопросы за своих товарищей, по их просьбе, по-скольку они плохо говорили по-русски. Из 22 человек осудили 8 или 9 человек к разным срокам тюрьмы, а остальных отпустили по домам. Из осуждённых никто домой не вернулся: были расстреляны или же умерли в тюрьме. Расстрелян был и Беляев Егор Иванович, как изменник Советской власти. Константин Фёдорович вернулся домой: с момента задержания в Ниедзь-Ёле и до возвращения прошло ровно полгода – 183 дня. Таким образом эпопея бандитизма закончилась, но недоброжелатели до последних дней называли бандитом, несмотря на оправдательный приговор «самого гуманного суда в мире». Бог им судья!

В то же лето, где-то в августе, поймали поручика Рочева там, откуда позвали его в Ниедзь-Ёль, в Хоседа-Чыгеме. проводником милиционеров был Попов Андрей Феоктистович. Поручик был расстрелян во втором ручье от Усть-Усы в сторону Новик-Божа, вероятно тоже без суда. Кругин-Миш скрывался, был в бегах среди оленеводов в тундре более двух лет, но тоже был пойман где-то в тундре, по Роговой и расстрелян.

(До сих пор среди местных жителей существует легенда о золоте поручика Рочева, которое он спрятал где-то в лесах Чыгема. Но откуда было взяться золоту в наших суровых краях!)

Только однажды на Печоре, помню встречу Константина Фёдоровича с бывшим товарищем – бандитом. Оживлённо вспоминали и много смеялись о своих походах. Удивительно: вспоминали серьезно добрым словом о поручике Рочеве. А ведь годы то были сталинские, накануне войны. Многие бывшие бандиты были репрессированы в 30-е годы. Эта горькая чаша миновала Константина Фёдоровича. В альманахе № 6 за 2002 года издания «Посев», Москва, эти события освещаются несколько расширенно. Очевидец, конечно, точно видит, что происходит, но не знает тайных причин и связей. На стр. 204 указывается, что общее число восставших составляло 300-500 человек. Это невероятно: по всей реке Усе вряд ли численность всего населения достигала 500 человек. Откуда же такое количество восставших? Вероятно включены восставшие за Уралом, верховьях Печоры и других районов, которые к нашей местности никакого отношения не имеют. Ведь все восставшие в Ниедзь-Ёле помещались на собрании в одном крестьянском доме для одной семьи.

Далее, «Против восставших брошены части РККА и УОН численностью не менее 1500-2000 штыков» Как же такое количество помещалось на маленьком пароходике и маленькой барже? Константин Фёдорович видел на барже несколько человек и 2 пулемёта, остальные, вероятно, были в трюме, но не тысячи же.

Третье. : июня 1921 года в Каля-Курье при разгроме отряда Рочева погибло 80 повстанцев. Этого тоже быть не могло. Всего повстанцев было не более 70 человек. Вероятно включены повстанцы из других мест, А вот то, что попали в плен и расстреляны 200 человек, близко у истине. Дело в том, что почти до ВОВ по всей Усе и Печоре шёл отстрел людей, причём тайно и явно. Думаю, что Константина Фёдоровича спасло то, что он в 1935 году уехал из родных мест.

Последнее: Г.Г. Недашковского на Усе вместе с Рочевым при восстании в Ниедзь-Ёле не было. Вероятно он был где-то в другом районе, а не в нашей местности. Константин Фёдорович в своей местности знал людей лично очень хорошо. Слова В.В. Марушевского о зверствах на Печоре я слышал ещё в довоенные годы от Константина Фёдоровича и жителей верховьев Печоры, поэтому приведу полностью, как пример того, до какого озверения может привести простых людей идейным агитаторам и пропагандистам. «На почве одичалости и грубых нравов местного населения борьба эта сопровождалась примерами доисторической эпохи. Одна часть населения зверски истребляла другую. Участники экспедиции (к адмиралу А.В. Колчаку) видели проруби на реке Печора заваленные трупами до такой степени, что руки и ноги торчали из воды». (там же стр. 204) Не худо бы знать и помнить о таких фактах нынешним Думцам, членам правительства, администрации президента, когда сеют вражду между народами бывшего Союза за баррель нефти или миллион -пару долларов. Страшный посев совершают, страшный!!!

Константин Фёдорович с конца 1919 года жил уже в Ларваньиге, где сам построил небольшой дом. Помогал в строительстве Самуил Иванович Беляев. После возвращения из Ижмы в марте 1920 года стал работать в сельпо. Но не было своей лошади, а хозяйство без лошади не хозяйство. Константин Фёдорович нанялся строить дом в Адаке для Чупрова Ефима Варуковича (Варук-Епко). Всю весну, лето и осень, за исключением периода сенозаготовки, Константин Фёдорович работал за мастера в строительстве большого двухэтажного дома, возглавляя бригаду из 4 человек. Помогал ещё 17-летний сын хозяина. Сам Варук-Епко, бывший оленевод, помочь не умел, да и возраст был уже преклонный. Как работали, рассказывал один из строителей: «Ещё чёрт кулаком не стучит, а Костя уже топором стучит, да песни поёт, нам спать не даёт, не потому, что песни поёт, а стыдно спать, когда мастер уже работает». Сам Варук-Епко не раз говорил: «Оротан мортяссе – надорвёшь людей». Осенью по первопутку в Ларваньиг Константин Фёдорович приехал на своей лошади. Один день возил дрова из леса, два раза привёз сено с луга. В один из воскресных дней забегает сосед Симон, кричит (имел слабый глухой голос): «Кэсьта, вэлыд вэйис». Вскочил Константин Фёдорович бежит к проруби, а там не прорубь, а целая полыньям и никакой лошади, даже пузыря нет. Почесал затылок, повернулся да и запел во всю мочь «Ванька ключник…» Стоит на крыльце тёща Парасковья Ефимовна, плачет и говорит: «Вэлыс вэйис, а сыа сьылэ». Константин Фёдорович отвечает: «Шог же вэли, но нывте адьди, тав шогыс вошис».

Молодую лошадь купил уже после возвращения из «банды». Снова работал в сельпо, рыбачил и охотничал, как все. Но не как все ходил в Изья-шор и Вад-озеро ловить рыбу удочкой. Ларваньигские мужики первоначально не серьёзно относились к рыбалке на удочку, но Константин Фёдорович показал, что не только на уху можно наловить удочкой, но и засолить бочку. Часто случалось так, что он ловит удочкой хариусов, а рядом с ним мужики, нет. Это уже особая сноровка, да и мастерство. При ужении рыбы песни не пел, ходил как бы подкрадываясь, причём, сам этого не замечал. Это мог только истый рыбак. Среди близких имел прозвище «тери-кучш».

В годы НЭПа (середина 20-х годов) жизнь вроде направилась, люди вздохнули свободней, занялись разными делами, торговлей, строительством. За эти годы в Ларваньиге построили 5 новых домов. К 30-м годам Ларваньиг становится самым крупным населённым пунктом в окрестностях. Константин Фёдорович развернул оживлённую кооперативную торговлю, принимал пушнину, рыбу, тряпицу (старую мануфактуру для переработки). Снабжал население продуктами, охотников капканами, ружьями, дробью, порохом, а рыбаков – снастями. Люди старались больше сделать, больше добыть, больше сдать в кооператив. Но к концу 20-х годов всё больше и больше стали повышать налоги. Для богатых, а таким можно считать любого, налоги увеличивали в разы. Резко снизилось поступление в кооператив пушнины и рыбы. Пустили на Константина Фёдоровича клевету, что кооперативную торговлю он ведёт в свою пользу. Приехал из Усть-Усы ревизор, учинил строгую проверку (целую неделю проверял, при свидетелях), но нарушений никаких не обнаружил. Снова стал торговать, но через три месяца приехал другой ревизор и сказал, что поступило письмо, что предыдущий ревизор был куплен. Опять долго проверяли при свидетелях от местных властей, но нарушений и недостач не нашли, о чём ревизор и составил акт. Это не понравилось местным властям, которые заявили, что ревизоры заодно с Константином Фёдоровичем. Стало ясно, что работать в кооперативе не дадут. Константин Фёдорович написал заявление об увольнении из кооператива и послал это заявление в правление с ревизором. Ответ об освобождении получил только через 5 месяцев: дали согласие на увольнение. Но в это время начинается коллективизация, раскулачивание и свободно пожить не дали. А всё началось в Ларваньиге с Беляева Ивана Игнатьевича, поскольку он был самым богатым. Сперва ему бесконечно увеличивали налоги, но Беляев все налоги платил и платил. Это происходило не случайно: Беляев И.И. был лютым охотником и рыбаком, да ещё удачливым всю жизнь. Да и семья была очень трудолюбивой, всякая работа у них спорилась. Но всякая удача не может быть постоянно случайной. Очевидцы рассказывали: когда Беляев идёт на лыжах, позади его поднимается пурга и невозможно было уследить за его ногами. Никто не мог за ним держаться на лыжах, идти с ним в одном темпе. Он установил своеобразный рекорд, преодолев расстояние от Фома-ю до Петруни и обратно за одну пред рождественскую ночь, куда он «сбегал» за церковной свечкой.

Местные власти решили первым раскулачить Беляева И.И., зарезать курицу, несущую золотые яйца. Раскулачили очень просто: самого Беляева выслали в колонию, лес рубить, а хозяйку прогнали из дома, ничего не позволив из дома взять. Она ушла к сыну. Вечером двенадцать коров оглашали деревню своим рёвом. Пришла хозяйка доить и накормить своих коров, но её прогнал председатель колхоза, который был ещё не избран, а только послан из Усть-Усы, но сказал: «Не твои коровы, уходи».

Константина Фёдоровича, как грамотного, определили без его согласия быть счетоводом колхоза. Бухгалтер из Усть-Усы учил его целый день что и как надо делать. Новоиспечённый счётовод принялся за дело, пошёл по домам записывать желающих в колхоз, но таких не оказалось. Доить коров у Беляева некому и позвал он хозяйку доить и кормить своих коров. Та, со слезами на глазах снова пришла к коровам и принялась их обряжать, гладить, а те плакали… Председатель колхоза унёс молоко для продажи в сельпо, но продано было только 4 литра, всё остальное прокисло: ведь у всех в деревне были ещё свои коровы, надо было у всех отобрать коров, а потом продавать, если будет что. Потом, правда, догадались пропускать молоко через сепаратор, отнятый у того же Беляева. Конечно, не сразу направилась новая жизнь в колхозах; не нужно было «вредить», как говорили, просто люди не знали, не понимали многое, как и теперь. Но своеволия, нелепостей в поступках начальства, было хоть отбавляй. Грубое, высокомерное отношение начальства к простым, рядовым людям сквозило повсеместно, порождало не просто отчуждение, но и враждебность. Не знаю, было ли такое отношение местных властей к простым людям предписано свыше или подсказано верховным начальством устно, но такое отношение господствовало все предвоенные годы. Может быть это делалось специально для разжигания вражды, чтобы потом было за что людей судить, пополнять бесплатный рабский труд. Не знаю… Но вся атмосфера была пропитана подозрительностью, нервозностью, враждой. Это угнетало детскую психику, даже теперь, вспоминая через шесть десятков и более лет это меня угнетает. Боже! Как же жили родители, родные?! Но жили, приходилось жить.

Константин Фёдорович работал в сельпо где-то до 1929 года, а в 1930 году уже был счётоводом в колхозе им. Виноградова. Вторым в Ларваньиге был раскулачен Беляев Самуил Иванович, сын Беляева И.И., инвалид с детства. Человек сильно хромал, но был мастером по дереву: делал любую мебель, сани для лошадей, нарты для оленей, строил дома, складывал любые печи. Этим и жил, зарабатывал не плохо, поскольку был старательным, как и отец. Нервозность, напряжённость в деревне нарастала. С самого начала работы Константина Фёдоровича счётоводом дела не заладились. Да и как могли наладится. Пришла Парасковья Ефимовна после раскулачивания и говорит: «Чай юны нинемен, чашка абу». Тут Константин Фёдорович рассказал, что при раскулачивании предметы личного обихода не должны конфисковываться. Парасковья Ефимовна кому-то об этом рассказала, кто-то написал в район, откуда в Совет получили предписание вернуть личные вещи обихода Беляевой П.Е. При раскулачивании Беляева С.И. действовали уже осторожнее: у Самуила Ивановича личные вещи не отбирали, по крайней мере не всё отобрали, оставили комнату – кладовку для жилья самому хозяину: он стал сторожем своего дома, где расположился Совет. Константин Фёдорович был вызван в Совет и предупреждён, чтобы он не рассказывал ничего кулакам. На возражение, что он говорит то, что записано в законе, председатель сказал: «Тэд, да ин тэд – знай, да не знай». Не очень грамотно, но понятно.

Первый председатель колхоза принятый плохо местным населением, через год уехал в Усть-Усу. Председателем становится Тэрэп-Эль из Яг-Ёля. Это был человек очень деятельный, хозяйственный и справедливый, но прямой и горячий. При нём в Ларваньиге все мужики вступили в колхоз, выросло значительно поголовье оленей, крупного рогатого скота, построили скотный двор, конюшню. При нём же заложили строительство ледника. Дела для Константина Фёдоровича складывались при новом председателе не плохо: все начинания председателя находили поддержку у счётовода. Из района колхоз им. Виноградова получил награду (к сожалению не помню какую). Два года работы Константина Фёдоровича под руководством Тэрэп-Эля оставили в его памяти лучшие воспоминания за все годы работы в колхозе.

Но в сельсовете был избач-милиционер Данил, который своё предназначение видел в том, чтобы кого-то пограбить, то есть раскулачить, кого-то сослать в колонию, то есть в лагерь (ГУЛАГ). Он постоянно придирался к колхозникам то одному, то другому. В защиту колхозников выступал Тэрэп-Эль. Он категорически заявил: «Никто не имеет права посылать колхозника куда-либо, без решения правления или меня!» На этой почве возник крупный скандал в сельсовете. Тэрэп-Эль, человек искренний, горячий, уволился из колхоза и уехал к себе домой в Яг-Ёль. Константин Фёдорович остался в Ларваньиге один против шайки недобросовестных людей, которые стали на каждом шагу придираться к работе счетовода. Новый председатель Терентьев Пётр (Сэд-тер) во всем слушал Данила, который готов был раскулачить каждого, хотя все уже были в колхозе.

У счётовода стали делать проверку за проверкой. Но три материала проверки вернули из района обратно с пометкой: «Проверка неверна». Приехал из района бухгалтер, сделал ревизию и прислали из района благодарность за хороший учёт. После этого Константина Фёдоровича оставили в покое на целый год.

Однажды на колхозном собрании стоял вопрос об исключении из колхоза и раскулачивании Канева Николая Даниловича (Дань-Микула). Выступал милиционер-избач Данил и говорил, что Дань-Микул лентяй, колхоз тянет назад; что он вор, вредитель колхозу и так далее. Все молчали. Тогда выступил Константин Фёдорович и сказал: «Ни от кого совместно работающих с Николаем не слышал, что он лентяй, что он вор. А что навредил надо сказать точно. Считаю Николая трудолюбивым и честным колхозником. Исключать из колхоза не надо».

При голосовании за исключение из колхоза был один голос – председателя. На такой результат голосования Данил рассвирепел, достал наган, стучал о стол и размахивал и кричал, что собрались подкулачники. Когда он закончил, все молчали. Тогда Константин Фёдорович снова выступил и сказал, что пугач тебе надо спрятать, поскольку пороху ещё не нюхал, а испугать ты никого не сможешь, потому что сидят перед тобой люди более семи раз смотревшие смерти в глаза. Все долго молчали. Наконец встал председатель Сэд-тер и с дрожью в голосе сказал: «Дань-Микул бур рэбетник. Ог вэтлэ» – и закрыл собрание…

Я помню Дань-Микула, этого большого чернявого старика, плачущего и благодарящего Константина Фёдоровича за защиту.

Примерно через месяц из Усть-Усы приезжает следователь с милиционером. Три дня Константина Фёдоровича водили в Совет и допрашивали. Вот некоторые вопросы: Почему был в антисоветском мятеже и остался жив? Как с тестем Беляевым И.И. эксплуатировал ларваньигцев? Как с Тэрэп-Элем посадили колхоз? Почему сейчас вредишь колхозу? И много-много других вопросов.

Во время допроса Данил однажды вошёл в комнату и стал вопросы задавать, а потом говорит следователю: «Вы не верьте этому хитрому белогвардейцу, он всё врёт». Следователь довольно грубой форме прогнал и добавил, что привлечёт его к ответственности, если будет вмешиваться в проведение следствия. Следователь оказался порядочным человеком: перед отъездом наедине сказал: «Если есть возможность куда-нибудь уехать, уезжай, жить тебе тут не дадут». Константин Фёдорович и сам это понял. Константин Фёдорович отвечал на глупые вопросы довольно остроумно, но описывать не буду, очень много. Все разумные мужики хохотали после ответов Константина Фёдоровича, видя глупость Данила.

Константин Фёдорович написал заявление о выходе из колхоза и освобождении от должности счетовода. На собрании, как ни странно, начальство было против освобождения, но большинство проголосовало за освобождение. Так снова Константин Фёдорович стал свободным рыбаком и охотником. Заключил договор с сельпо о добыче рыбы. Четверо мужиков осенью сделали перекрытие на реке Усе. Целые костры из налимов появились около дома. Несколько обозов налима отправлено на консервный завод в Усть-Усу. Вся деревня питалась налимом: покупали из сельмага, куда сдавалась часть рыбы. Заработок оказался совсем не плохим. Это вызвало зависть у начальства. А тут ещё дочь Валентина не вышла замуж за секретаря Совета. Решили Константина Фёдоровича раскулачить: не важно, что хозяйство его не тянет на кулацкое, главное сделать из его врага, чтобы потом расправиться с ним.

Картину раскулачивания наблюдал своими глазами. Были в доме 5 или 6 человек. Один сидел за столом и всё время писал. Ему кричали, что писать. Остальные рылись в доме, перерыли всё что можно было перерыть. На шкафу с посудой лежали кипы газет и каких-то бумаг. Все газеты, в том числе газету «Правда» перебрали, перелистали постранично. До сих пор не могу понять, что они искали между газетами. отец ходил осторожно по комнате, стараясь не мешать роющимся. Он хотел куда-то уйти, но его не отпускали. Мать сидела в углу напротив печи и периодически платком вытирала глаза. Долго перебирали газеты, а вот с книгами церемонились меньше. Все пять больших ящиков с чердака были сброшены вниз по лестнице. Ящики стукались о ступеньки, переворачивались, книги рассыпались широким веером в сенях. Ногами толкали в сторону уличных дверей. Некоторые книги раскрывались: я видел знакомые картинки. А вот и сухощавый, с белым чубом генерал, о котором отец особенно любил рассказывать. Вот красивая, большая книга с кучерявой головой на обложке. Данил взял её в руки, раскрыл, перелистнул пару раз и бросил в горящий костёр со словами: «Помещик писатель!». Это он так расправился…с А.С. Пушкиным. Когда в школе нам рассказывали и читали сами о горящих кострах из книг на улицах Берлина, я уже знал,… знал! Как горят книги… Сгорели все восемь томов «Истории Государства Российского», подарок Журавского, сгорел не только Пушкин, но и Гоголь. Константин Фёдорович рассказывал о Тарасе Бульбе, и так у меня врезалось в детском воображении, что описание самого Гоголя показалось мне тусклее. Сгорел Лев Толстой с описанием Бородинской битвы, по которой Константин Фёдорович рассказывал ход битвы уже своими словами после того, как расскажет наизусть по Карамзину. Сгорели много, много других хороших, интересных книг. Откуда Константин Фёдорович рассказывал о Франциль Венциане, Мурат Бек Япанше, О Князе Серебряном, Сулеймане Великолепном, Ричарде Львином Сердце, Всаднике без головы и многих, многих других рыцарских повестях и многочисленных сказках. Это всё из тех, сгоревших книг! Всю жизнь он покупал книги, а потом дарил. Так делал во время работы в ПУРПе. Как я любил рыться в этих книгах! Забирался на чердак, залезал в ящик, брал книгу на колени и листал, листал, смотрел картинки, старясь узнать или угадать рассказывал ли отец об этой картине. Однажды поразили меня картины женщин с очень красивыми причёсками и сарафанами. Долго смотрел, а потом решился спросить о них у отца. Вытащил книгу, с большим усилием спустился по лестнице, причём смял один лист книги. Было очень неприятно это: такая хорошая книга, а я смял лист! Сел на нижней ступеньке лестницы и стал гладить смятый лист. Долго ли я гладил лист, не знаю, но за этим занятием и застал меня Константин Фёдорович, войдя в сени с улицы. Взглянул, взял книгу, выпрямил лист и закрыл книгу. Я ожидал, что заругает, а он протянул руку и сказал: «Пырам». Отлегло у меня. А после ужина вечером он по книге рассказывал о Екатерине Великой, Елизавете Петровне и других, столь поразивших моё воображение женщинах. Увлечение книгами у меня было, вероятно, сильное: не раз мать или отец напоминали мне, что приходил друг Вася, спрашивал меня. Тогда я немедленно бежал к другу. Однако…, не обо мне речь: жалко книги…

Так раскулачили Константина Фёдоровича осенью 1934 года, сделали из человека «сочувствующего большевикам», классового врага. Увели из хлева две коровы и лошадь. Сели вечером в полупустой комнате, разговор не получается. Вышел отец на улицу, сел на большой чурбак, на котором кололи дрова и запел во весь свой громкий и приятный голос: «Экой ты, Ваня, разудалый голова…» Подошёл дядя Самуил, спрашивает: «Тавсэ нуисны, а те сьылан?» Константин Фёдорович ответил: «Эни, Самко, нинем нин оз гуныс». Засмеялись мужики, а потом завязался оживлённый разговор со смехом и шутками. Как это так мог делать Константин Фёдорович, меня до сих пор удивляет.