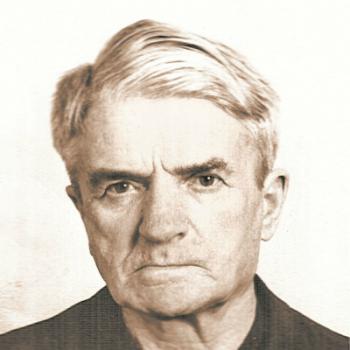

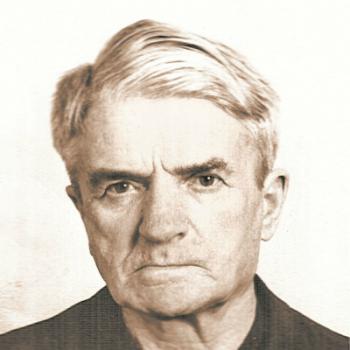

Войнович Николай Павлович

- Фотокартотека

- От родных

- Дополнительная информация

Владимир Войнович: В 38-м отцу дали понять, что он «расстрельный»

– Папа родился в 1905 году и, кажется, всю свою взрослую жизнь был журналистом. К тому времени как появился я – в 1932 году, – отец работал ответственным секретарем в «Коммунисте Таджикистана», это была главная газета республики и выходила она в Душанбе, тогда это был Сталинабад. Отец был коммунист и к тому же идеалист – он в коммунизм верил горячо и по-настоящему, как и многие тогда, – рассказывает писатель.

Время доносов

– В 1936 году отца моего взяли в армию на двухмесячную переподготовку. И там как-то вечером, после учений, он и еще двое человек за чаем разговаривали о том о сем. И поскольку все трое были молодые коммунисты, то и говорили о коммунизме – как о замечательном будущем человечества. И один из них, по фамилии Когтев, заговорил о том, что коммунизм в одной отдельно взятой стране все-таки построить нельзя. И мой отец с ним согласился: да, говорит, сначала нужна мировая революция. И ведь так думал и Ленин. Но зато Сталин думал иначе! Поэтому третий участник беседы – его фамилия была Заднев – настрочил донос в НКВД.

Обоих романтиков обвинили в троцкизме. Обоих, разумеется, немедленно выгнали из партии. Того, второго, кто начал злополучный разговор, арестовали сразу. А Николая Войновича для начала с грохотом уволили с работы, написав о нем в «Коммунисте Таджикистана» лживую разгромную статью «Два письма одного двурушника», использовав личные письма Войновича жене, хотя там вообще ничего крамольного про коммунизм не было.

– Папа поехал искать правды в Москву – и в Москве, в Орликовом переулке, он был арестован. То есть он приехал к какому-то товарищу, у него остановился, а товарищ тут же донес в НКВД. Отца схватили, этапировали обратно в Таджикистан и там полтора года, до января 38-го, допрашивали. Оказывается, было состряпано большое дело, следом арестовали еще и главного редактора «Коммуниста Таджикистана» Глуховского. И между прочим, соучастником по делу отца каким-то боком шел и Юлиус Фучик, знаменитый чешский журналист, коммунист и антифашист, написавший «Репортаж с петлей на шее». Глуховскому быстро дали 10 лет лагерей, а Фучику, жившему в Праге, удалось избежать сталинской расправы (он был казнен позже гестапо). Отец, как выяснилось, действительно где-то с ним встречался, когда Фучик приезжал в Ташкент.

Камера №13. Расстрельная

Владимир Войнович потом, много позже, читал дело своего отца, узнавая много подробностей – они жуткие и дикие, но тогда все это было в порядке вещей.

– Я узнал, что допрашивал моего отца какой-то энкавэдэшник, у которого в личном деле было написано: «образование нисшее, три класса» («нисшее» – через букву «с»). И вот этот, с «нисшим», на допросах твердил отцу: вы допустили контрреволюционное, троцкистское, террористическое высказывание о невозможности построения коммунизма. Отец говорил: нет, не допускал, я всего лишь говорил, что его нельзя построить в одной-единственной стране. Тот направлял на отца слепящий свет лампы и снова и снова твердил то же самое: допустил. Отец, почти ослепший от лампы: нет, я говорил другое. И так происходило почти каждый день в течение этих полутора лет. О пытках отец мне не рассказывал. Зато рассказал, как однажды, когда его уводили с допроса, кто-то из конвоиров отчетливо произнес: «Ну что, в 13-ю его?» Это значило расстрел. Все заключенные знали, что в камере №13 расстреливали. Но следователь обронил равнодушно так и с прохладцей: нет, пока в другую. Отца так пугали. Их всех пугали.

И видимо, Николай Войнович все же был бы расстрелян, если бы в 38-м году в НКВД не наступила пересменка палачей.

– Тогда наступил краткий период передышки в истории сталинского террора, – рассказывает Владимир Войнович. – Всеми арестами 37-го руководил нарком Ежов, а в 38-м году было решено, что в работе НКВД имеются некоторые, как тогда говорилось, «перегибы», и руководить организацией начал Лаврентий Берия. И как ни странно, произошло как бы некоторое временное потепление. В январе 38-го года на пленуме ЦК ВКП(б) как раз и было сказано о перегибах в работе НКВД, и это спасло отца. Я думаю, ему повезло, потому как арестован он был до массовых посадок и расстрелов, а осужден в 38-м году, когда как раз начался процесс «разберивания». Тогда некоторых арестантов даже показательно оправдывали. Моему отцу дали, как говорили тогда, «только» пять лет.

После приговора Николая Войновича отправили в лагерь. Он строил Комсомольск-на-Амуре. Жил там, как и другие репрессированные, в очень тяжелых условиях.

– У него была цинга и болезнь пеллагра, которая тоже развивается от недостатка еды и витаминов и внешне похожа на гангрену. А перед самой войной наступило следующее «потепление», и моего отца вдруг оправдали. Моя мать все это время писала письма куда-то там Калинину и потом думала, что это ее письма помогли. А на самом деле нет, конечно, не помогли – тогда жена самого Калинина сидела. Но, так или иначе, в сороковом году пришла бумага, что такого-то Войновича можно, мол, оправдать. Что он допустил «незрелые высказывания», а не «враждебные государству», как в приговоре. Но, несмотря на «оправдание», отца не выпустили, а заставили отсидеть весь срок.

«В вашу партию больше никогда в жизни»

– Мы жили в Ленинабаде, я уже заканчивал первый класс, когда в начале мая 1941 года отец вернулся из лагеря. И поскольку он был оправдан, его вызвал к себе секретарь горкома партии и сказал: «Ну что ж, Николай, ошибки бывают, но ты на партию не обижайся, нельзя сердиться, ты давай-ка возвращайся к нам назад». А отец ему ответил: «В вашу партию? Да больше никогда в жизни». Приходит домой и очень довольный рассказывает моей маме об этом. «Да ты что, с ума сошел?! Тебе мало было пяти лет?!» – Мать решила, что его за эти слова арестуют, и они договорились, что он берет меня и мы уезжаем в Запорожье, где жила отцовская сестра с семьей. Пока мы ездили туда-сюда, наступило 22 июня. Началась война.

Через день Николая Войновича уже взяли в армию. Он, как и многие тогда, прямо из лагеря да на фронт попал. В декабре 41-го Войнович был тяжело ранен. Около года пролежал в госпитале, а потом, как тяжелораненый, был освобожден от дальнейшей службы.

– Когда отец добрался до нас, мы были в Куйбышевской области, в эвакуации. Он работал в деревне, где мы жили, счетоводом, бухгалтером. А когда кончилась война и мы вернулись в Запорожье, папа работал в маленьких газетах на очень скромных должностях – потому что в партию так никогда и не вернулся. Получал очень мало денег. Мы жили очень бедно.

Владимир Войнович рассказал нам, что после лагерей и войны его отец изменился, но не сломался, а скорее закалился в духовном и физическом аскетизме.

– Когда отец вернулся с фронта, я спрашивал его: а сколько ты немцев убил? Он на меня посмотрел так и сказал: «Я не убил ни одного и очень этим доволен». Мне как-то неловко стало. Ну как же так: у всех мальчишек отцы вон сколько немцев поубивали – многие же еще и преувеличивали. К немцам тогда ненависть была очень большая, и без разбору. И только от отца я услышал, что фашисты – да, враги, но не весь немецкий народ – фашисты.

После лагерей и войны отец стал совсем аскетом и считал, что ему ничего в жизни не нужно. Страстно защищал животных и был строгим вегетарианцем. Говорил мне: «Хлеб да вода – молодецкая еда». Учил спать только на твердом и тратить на себя предельный минимум. Когда отец болел и как-то попал в больницу, я пытался привезти ему какую-то еду, но он отказывался: «Мне ничего не надо, здесь кормят прекрасно». Кроме него, так больше никто в больнице не думал.

Источник: «Собеседник» №11-2017

Семейная тайна

Мой отец родился в 1905 году, 15 мая, а по народному поверью, каждому, кто рожден в мае, суждено всю жизнь маяться. Не знаю, как насчет других, но в приложении к отцу поверье сбылось полностью, он маялся всю свою жизнь, хотя она и оказалась более долгой, чем можно было ожидать, - он умер через десять дней после своего 82-го дня рождения.

Я очень ред ко его расспрашивал о его прошлом, а сам он не любил о себе слишком много рассказывать и не внял моим настояниям написать мемуары. Я знал только, что родился он в Новозыбкове, Черниговской губернии, учился в реальном училище, не доучился из-за революции, с четырнадцати лет начал работать, кем именно, понятия не имею, знаю только, что был какое-то время электриком. Два года (1927-29) служил в армии. Потом попал в газету и даже стал делать сравнительно успешную журналистскую карьеру. Когда я родился, ему было 26 лет, он занимал пост ответственного секретаря республиканской газеты "Коммунист Таджикистана", а потом, не оставляя первой должности, стал одновременно и редактором областной газеты "Рабочий Ходжента" (впоследствии "Ленинабадская правда").

Когда отец работал в газете, он мне казался большим начальником, потому что ездил на работу в редакционной машине.

Мать говорила, что был он в молодости веселым, общительным, гот овым ко всяким проказам, любил выпить, хорошо рисовал и пел русские народные песни. Уже тогда был склонен к разным чудачествам. В питании и одежде был скромен, и если ему в кои-то веки покупался хороший костюм, то прежде чем выйти на люди, катался в нем по полу: костюм не должен был выглядеть слишком новым.

Он был человеком всерьез принципиальным и от себя и своих близких требовал большего, чем от других. Какое-то время мать работала в его подчинении и то ли опоздала на работу, то ли что-то еще. Кому-нибудь другому это могло сойти с рук, но не ей. Отец написал немедленно приказ: уволить! И уволил.

Как многие люди его поколения, отец вступил в партию по убеждениям. Он верил в коммунизм, но в чем конкретно проявлялась эта вера, не знаю. Однажды, уже в конце жизни, он сказал, что сидел в лагере не зря. "Я, - сказал он, - состоял в преступной организации и за это должен был быть наказан". О том, что он сам делал в преступной организации, кроме работы в газете, я ничего не знаю, но думаю, что ничего особенного не делал. Один из его очень редких рассказов мне был о том, как однажды в каком-то из российских уездов, будучи членом продотряда, он не справился с поставленной перед ним задачей изъятия у крестьян "излишков продовольствия". Когда отец с пистолетом пришел к первой же избе проверять, что там спрятано под полом, хозяин избы встретил его на пороге с выставленными вперед вилами и сказал: "Не пущу!" В глазах его было такое отчаяние, что отец повернулся, сам уехал и увел продотряд. Потом ему попало "за проявление гнилого либерализма".

В 1936 году отца обвинили, как было сказано в его деле, "в пр./пр." (преступлениях), предусмотренных статьей 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), или, что то же самое, статьей 61 УК Таджикской ССР. Его уволили с работы, он поехал искать правды в Москву и там, в Орликовом переулке, на квартире своего приятеля (который на него и донес) был арестован.

Тут следовало бы плавно продолжить наше повествование, но плавным оно не получается, потому что в эту, давно написанную главу вторгся новый сюжет.

В феврале 1992 года, приехав очередной раз из Мюнхена в Москву, я стал добиваться от КГБ выдачи мне моего дела. Своего дела я не добыл, но, чтобы отвязаться от меня, гебисты, приложив некоторые усилия, нашли в Ташкенте и привезли в Москву две пожухших, выгоревших, облезлых, залапанных сотнями рук папки. Дело номер 112 по обвинению Глуховского, Хавкина, Салата и Войновича в контрреволюционной деятельности.

У меня было слишком мало времени для изучения папок, поэтому первыми тремя обвиняемыми я интересовался не очень и сосредоточил все свое внимание на четвертом - Войновиче Николае Павловиче, бывшем члене ВКП(б), бывшем ответсекретаре газеты "Коммунист Таджикистана", ныне без определенного места жительства и определенных з анятий, ранее не судимом, женатом, имеющем сына Владимира четырех лет. Изъятое при аресте имущество: трудовой список, разная переписка, 2 записные книжки, газета "Коммунист Таджикистана" № 158 36-го года и квитанция № 43801 на вещи в камере хранения Казанского вокзала. Насчет остального имущества в "Анкете арестованного" вопросы сформулированы так: 7. Имущественное положение в момент ареста. (Перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее). Ответ: Нет. 8. То же до 1929 года. Нет. 9. То же до 1917 года. Нет. Не было имущества ни в момент ареста, ни до 29-го, ни до 17-го годов.

А что касается обвинения, так вот...

Тихим июньским вечером того же 1936 года в "ленинской" комнате воинской части сидели трое, пили чай, как водится, мечтали о светлом будущем. И один из них, начальник штаба лагерных сборов Когтин ( в протоколе допроса указано: грамотный, образование "нисшее"), выразил мнение, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Мой отец (грамотный, образование 3 класса реального училища) с Когтиным согласился. Третий участник разговора, инструктор политотдела Заднев (образование высшее), своего мнения не имел, но потом решил, что высказывания первых двух носят враждебный нашему строю характер, о чем счел необходимым, как он сам показал, сообщить "в соответствующие органы". Заднева работники КГБ просили меня не упоминать, руководствуясь гуманными соображениями. Чтобы возможные потомки доносчика моими записками не были бы ненароком травмированы. Я подобной заботы о ранимых потомках не разделяю. Я не мстителен, у меня нет желания сводить счеты с Задневым, который вряд ли еще живет, и нет нужды огорчать его родственников, но фамилии называть надо. В назидание теперешним и будущим сволочам, которые должны понимать, что они ответственны перед собой, перед своей фамилией и перед потомками, которым по том, может быть, придется либо гордиться, либо стыдиться своих корней.

Что сталось с необразованным Когтиным, я не знаю, но отец был уволен с работы, арестован и причислен к группе таких же активных контрреволюционеров и троцкистов, как сам. Всей группе из четырех человек и каждому ее участнику по отдельности были предъявлены обвинения в активной антисоветской деятельности. Но особым личным преступлением отца было признано его "контрреволюционное троцкистское" высказывание насчет невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране.

Дело номер 112 содержит два тома - 279 и 195 листов. Постановления, протоколы допросов и очных ставок, показания, собственноручно написанные и собственноручно подписанные. Там есть обвинения в развале работы в редакции и в отказе публиковать статьи против врагов народа, но главное вот это: "контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в одно й отдельно взятой стране".

Отца перевезли по этапу из Москвы в Сталинабад, и полтора года, днем и ночью, люди скромных чинов и высоких рангов повторяли один и тот же вопрос: "Следствие располагает данными, что вы, будучи на лагсборе в 1936 году, июнь месяц, среди работников штаба и политотдела допустили явную контрреволюционную троцкистскую трактовку о невозможности построения в одной стране коммунизма. Дайте следствию показания, от кого вами заимствованы эти формулировки". Вопрос задается бесконечное количество раз, и отец бесконечно отвечает: "Эти формулировки я ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения".

Изо дни в день, из ночи в ночь одно и то же: "Вы сказали, что не верите в построение коммунизма". А он каждый раз вносит в протокол уточнение: полного коммунизма. Причем не вообще когда-нибудь, а в условиях капиталист ического окружения. Формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Виновным себя ни в чем не признаю. Может быть, стоило почитать кое-какие теоретические труды по этому поводу, но формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения, но в возможности построения неполного коммунизма не сомневался. "А вот Заднев показывает, что вы говорили не о полном коммунизме, а о коммунизме вообще." - "Нет, я говорил только о полном коммунизме, а что касается Заднева, то он человек образованный, у него, как он сам всегда говорит, высшее философское образование, он мог бы нас с Когтиным поправить, но он этого почему-то не сделал". - "Вы говорили, что Литвинов троцкист?" - "Нет, я говорил, что Литвинов пьяница, но, что троцкист, не говорил". - "На городской партийной конференции вы повторили свои контрреволюционные утверждения о невозможности построения в одной стране..." - "Нет, на городской партийной конференции я гов орил не о возможности построения, а о возможности построения полного..."

Я спрашивал отца, пытали ли его, он говорил - нет, если не считать того, что допросы были намеренно изнуряющие - по ночам, с наведением на подследственного слепящего света.

В июне тридцать седьмого года следствие было закончено и передано в суд. Трое подсудимых признали свою вину, отец не признал. Чем начал, тем и кончил: "Виновным себя ни в чем не признаю". Тем не менее всех четверых готовили... к чему бы вы думали? Конечно же, к смертной казни. Но наступала первая перестройка, оттепель, возвращение к ленинским нормам. Специальная коллегия Верховного суда Таджикистана заседала в январе 1938 года, как раз в те дни, когда в Москве проходил знаменитый январский Пленум ЦК ВКП(б). На котором было сказано о допущенных перегибах. Железный нарком Ежов был заменен еще не железным Берией. Началось (хорошая формулировка того времени) разберивание, в результат е которого выяснилось, что в работе НКВД имелись определенные отдельные недостатки. В Москве аукнулось, в Душанбе откликнулось: четырем преступникам, высказавшим где-то кому-то какие-то мысли, был определен срок заключения: троим, признавшимся в своих преступлениях, - по десять лет лагерей, а отцу, не признавшемуся, - всего лишь пять.

Не знаю, когда у отца наступило прозрение, до или после ареста, но из тюрьмы он каким-то образом ухитрился передать моей матери посвященное ей стихотворение с заключительным выводом: "Там, за этой тюремной стеною, твоя жизнь безнадежно черней".

После возвращения из тюрьмы отец был совсем не таким, каким выглядел по описаниям матери. Он был невеселым, необщительным, не выпивал, не заводил и не имел друзей. При своей исключительной честности и щепетильности был очень скрытен (вот уж чего я от него совершенно не унаследовал). Посторонним о себе не рассказывал да и перед близкими душу не вывора чивал. Прошлого поминать не любил, а тот факт, что он сидел, вообще держался в тайне от посторонних и от меня тем более, хотя в эту тайну я начал проникать еще в тот майский день сорок первого года, когда отец возник передо мной в образе бродяги и оборванца. Потом я о чем-то сам догадался, кое-что выпытал у бабушки Евгении Петровны и годам примерно к четырнадцати в тайну эту был полностью посвящен.

Но как это обычно бывает: то, что скрывают родители, ребенок тоже держит при себе. Родители мне ничего не говорили, и я делал вид, что ничего не знаю, вплоть до моего возвращения из армии, когда мне было уже двадцать три года. Тогда был приготовлен особый ужин, во время которого сначала затронута, а потом развита соответствующая тема, что не все (нет, увы, не все) в нашей стране устроено так хорошо, как изображается в газетах, и столь осторожная преамбула была выстроена лишь для того, чтобы подойти к фразе: "Знаешь, Вова, мы с мамой в свое время не могли тебе этого сказа ть, но теперь ты можешь сам разобраться..."

Так, наверное, в прошлом веке добропорядочные родители, приготовляя к замужеству свою созревшую дочь, смущенно открывали ей, откуда берутся дети. И бывали смущены еще больше, узнав, что дочь не столь наивна, как ожидалось, и сама может их кое в чем просветить.

Подобное же смущение пришлось испытать и моим родителям, обнаружившим, что семейная тайна столь тщательно и долго хранилась напрасно.

P.S. А все же кое-что родителям удалось скрыть от меня до конца жизни. О дедушкиных мельницах я узнал только в 1994 году.

Короткие или отрывочные сведения, а также возможные ошибки в тексте — это не проявление нашей или чьей-либо небрежности. Скорее, это обращение за помощью. Тема репрессий и масштаб жертв настолько велики, что наши ресурсы иногда не позволяют полностью соответствовать вашим ожиданиям. Мы просим вашей поддержки: если вы заметили, что какая-то история требует дополнения, не проходите мимо. Поделитесь своими знаниями или укажите источники, где встречали информацию об этом человеке. Возможно, вы захотите рассказать о ком-то другом — мы будем вам благодарны. Ваша помощь поможет нам оперативно исправить текст, дополнить материалы и привести их в порядок. Это оценят тысячи наших читателей!