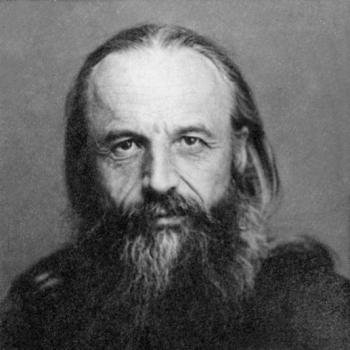

Зеленцов Василий Иванович

- Фотокартотека

- От родных

- Дополнительная информация

Если Вы располагаете дополнительными сведениями о данном человеке, сообщите нам. Мы рады будем дополнить данную страницу. Также Вы можете взять администрирование страницы и помочь нам в общем деле. Заранее спасибо.

Окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1896 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1900 году со степенью кандидата богословия, причём наибольших успехов в академии он достиг по предметам, изучающим историю западных исповеданий и русского раскола.

Преподавал русский язык в духовном училище, впоследствии преподавал в Екатеринославской духовной семинарии, а затем екатеринославским епархиальным миссионером.

Был избран членом Поместного собора Православной российской церкви 1917—1918 годов от мирян Рязанской епархии, активно участвовал в работе Собора. В полемике, развернувшейся вокруг вопроса о взаимоотношениях Церкви и государства, отстаивал необходимость независимости Церкви; критиковал позицию некоторых членов Собора, желавших добиться от государства содержания взамен на церковную свободу.

В 1918 года по окончании работы Собора был послан миссионером в Полтавскую епархию.

В 1919 году был рукоположен во иерея архиепископом Феофаном (Быстровым). С 1920 года — второй священник, затем — настоятель Свято-Троицкой церкви города Полтавы. Много проповедовал, учил паству внимательной молитве, ввёл общенародное пение во время служб, проводил духовные беседы по воскресным дням. Взял на своё иждивение четверых детей-сирот умершего священника. Основал молодёжное Покровское христианское общество, которое рассматривалось как альтернатива комсомолу. Выступал против выдачи властям церковных ценностей.

Был арестован 30 мая 1922 года в Полтаве и на показательном процессе 12 августа 1922 года приговорён губернским революционным трибуналом к смертной казни. Благодаря протесту, поданному верующими рабочими на имя Ленина, казнь была заменена пятью годами заключения. Находился в заключении в Харьковской тюрьме, освобождён в 1925 году по амнистии. Забрал с собой ребёнка умершей женщины-нищенки (просившей милостыню у здания тюрьмы) и воспитывал его вместе с другими четырьмя детьми.

В августе 1925 года пострижен в мантию и возведён в сан архимандрита архиепископом Полтавским Григорием (Лисовским).

25 августа 1925 года в Троицком храме хиротонисан в епископа Прилукского, викария Полтавской епархии. Хиротонию совершали архиепископ Григорий (Лисовский) и тайно прибывший в Полтаву епископ Глуховский Дамаскин (Цедрик).

В сентябре 1926 года был арестован в Харькове (в Полтаве власти опасались это сделать, боясь возмущения народа, в основном рабочих) и приговорён к трём годам лагерей. Срок заключения отбывал на Соловках.

Находясь в лагере, осудил «Декларацию митрополита Сергия (Страгородского)», в которой содержались призывы к полной лояльности советской власти. Осенью 1927 года смог составить и отправить на большую землю два документа: «Открытое письмо с Соловков Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию по поводу его Послания от 16/29 июля 1927 г.» и «Необходимые канонические поправки к посланию митрополита Сергия и его Священного Синода от 16/29 июля 1927 г.». Главная мысль первого документа заключалась в том, что «Церковь не может взять на Себя перед Государством (какова бы ни была в последнем форма правления) обязательства считать „все радости и успехи Государства — Своими радостями и успехами, а все неудачи — Своими неудачами“». «Необходимые канонические поправки…» развивали положения «Открытого письма» и строились на утверждении, что Поместный собор 15 августа 1918 года прекратил общеобязательную церковную политику «соборным своим постановлением о том, чтобы впредь никого из членов Православной Церкви не привлекать к общественному церковному суду и наказанию за политические действия, именно как за политические»[2].

В конце 1927 году епископ Василий был выслан из Соловецкого лагеря «в порядке его разгрузки» в Братский район Иркутской области, где продолжил написание полемических произведений, направленный против политики митрополита Сергия. Так, им был написан довольно большой (порядка ста страниц) труд «В чём состоит верность Христу в церковной жизни», или «Исповедание верности Христу»[2].

Написал в начале 1928 года «Моё завещание» с резкой критикой «Декларации». Один из авторов Послания соловецких епископов, составленного в связи с декларацией митрополита Сергия, в котором содержался призыв открыто заявить большевистскому правительству, что «Церковь не может мириться с вмешательством в область чисто Церковных отношений государства, враждебного религии»[2].

В ноябре 1928 года освобождён из лагеря и отправлен в ссылку в Иркутскую область. Жил в деревне Пьяново Братского района, работал над богословскими трудами.

В августе 1929 года написал большую работу «В чём состоит верность Христу в церковной жизни» с критикой деятельности митрополита Сергия. В этой рукописи, помимо прочего, говорилось о необходимости борьбы с советской властью всеми возможными способами. Рукопись была размножена верующими и получила широкое распространение. Вскоре после этого, 9 декабря 1929 года, был арестован и этапирован в Москву, в Бутырскую тюрьму.

3 февраля 1930 года коллегия ОГПУ приговорила его к расстрелу. Расстрелян 7 февраля.

Короткие или отрывочные сведения, а также возможные ошибки в тексте — это не проявление нашей или чьей-либо небрежности. Скорее, это обращение за помощью. Тема репрессий и масштаб жертв настолько велики, что наши ресурсы иногда не позволяют полностью соответствовать вашим ожиданиям. Мы просим вашей поддержки: если вы заметили, что какая-то история требует дополнения, не проходите мимо. Поделитесь своими знаниями или укажите источники, где встречали информацию об этом человеке. Возможно, вы захотите рассказать о ком-то другом — мы будем вам благодарны. Ваша помощь поможет нам оперативно исправить текст, дополнить материалы и привести их в порядок. Это оценят тысячи наших читателей!