Единая база данных жертв репрессий в СССР

Включает в себя информацию о людях, репрессированных государством в период с октября 1917-го по 1991 гг., данные о которых собраны воедино из сотен книг памяти, расстрельных списков и мартирологов. Уже сегодня доступно для поиска более миллиона справок о репрессированых, имена многих публикуются впервые.

Все записи на букву «А»

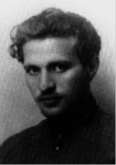

Всего записей: 133'794, страница 1160 из 6'690Абих Рудольф Петрович

АбрамсонМануил Моисеевич

Адрианов Александр Васильевич