«Мы - дети страшных лет России -

Забыть не в силах ничего».

А.Блок

Владимир Всеволодович Яковлев был осужден на десять лет по 58-й, статье пункты 8 (террористические акты, направленные против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций) и 11 (всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, приравнивается к совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям).

15 февраля 1929 арест, помещен в ДПЗ в Ленинграде

23 февраля 1929 из ДПЗ этап в Москву на Лубянку

24 февраля 1929 помещен во Внутреннюю тюрьму на Лубянке

5 марта 1929 переведен в Бутырскую тюрьму

23 июля 1929 (вторник) этап

28 июля 1929 прибыл в Кемперпункт

30 июля 1929 прибыл на Соловецкий остров

30 июня 1933 прибыл в Кемь на Вегеракшу

В начале октября 1934 переведен на Медвежью Гору

В середине первой декады марта 1935 стал заключенным в ОЛП «Пушсовхоз» Белбалтлага

8 июня 1936 освобожден

Всего находился в заключении 2718 дней

Краткая биография Яковлева В. В.:

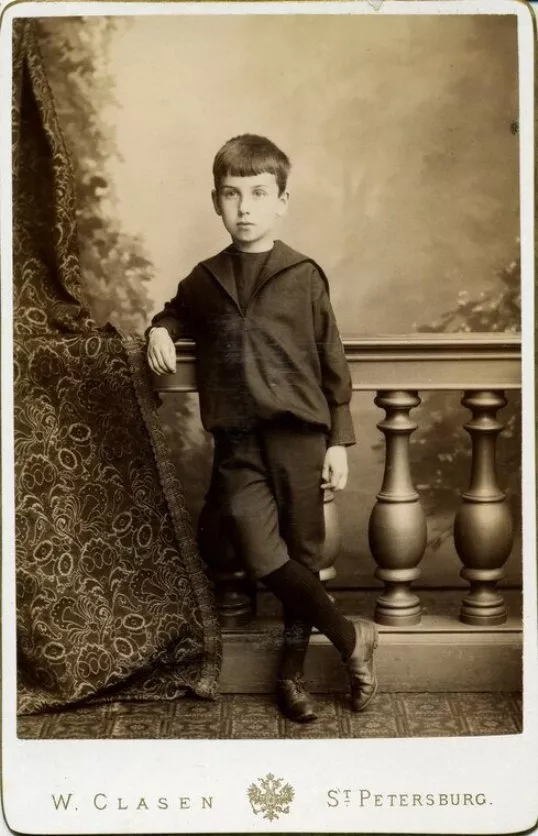

Дед Владимира Всеволодовича, Яковлев Григорий Михайлович (1852-1922), был генералом от артиллерии. Хорошая биография Яковлева Г.М. есть на сайте выпускников Михайловского Артиллерийского училища:

30 сен 1852 — Родился ген.от артиллерии Григорий Михайлович Яковлев, выпускник 1870 г.

Генерал от артиллерии Григорий Михайлович Яковлев родился 30 сентября 1852 года, в царствование Николая I и умер своей смертью уже при Ленине в 1922-м году, пережив многих и повидав многое. Окончив кадетский корпус на Орловщине, он в 1868-м году поступил, а в 1870-м году окончил Михайловское Артиллерийское Училище. Войсковую службу начал в 33-й артиллерийской бригаде, и уже через шесть лет блестяще окончил Михайловскую Академию. С этого момента и до конца дней, судьба его будет связана с армейским образованием.

Григорий Михайлович Яковлев среди служащих Главного управления военно-учебных заведений

В Главном Управлении военно-учебных заведений он прослужит до окончания свой карьеры. Попутно будет преподавать в Павловском военном училище, шесть лет будет возглавлять Николаевский Кадетский корпус.

Вершиной его карьеры будет должность помощника начальника Главного управления военно-учебных заведений и звание генерала от артиллерии. В июне 1917-го, устав от интриг и «реформ» временного правительства, Яковлев подаст в отставку «по болезни». 70-ти летним стариком, он скончается голодной весной 1922-го 3 апреля на Пасху.

Григорий Михайлович Яковлев среди служащих Главного управления военно-учебных заведений. Кадетская линия, 1

Григорий Михайлович был женат на дочери протоиерея Никанора Ильича Смолича (некролог Церковные ведомости, 1900, №35, стр. 404 ), Фомаиде. 21 марта 1882 года у них родился сын Всеволод.

В начале 1900-х годов в Петербург из Нежина Черниговской губернии приехала Маргарита Николаевна Шаула и поступила на курсы. Отец Маргариты Николаевны был юристом. Маргарита Николаевна Шаула и Всеволод Григорьевич Яковлев познакомились на концерте в Филармонии. Через некоторое время они поженились, в 1905 году у них родился сын Владимир.

В 1914 году ушел добровольцем на фронт. В журнале «Разведчик» № 1325 от 29 марта 1916 г. написано, что полковник Яковлев Всеволод Григорьевич был контужен, но остался в строю.

Осенью 1919 года Яковлев Всеволод Григорьевич был арестован Петроградской ЧК в рамках ликвидации контрреволюционной организации. Проходил по делу французской шпионской группы Бажо. Предъявленных обвинений не признал. Постановлением Коллегии Петербургской ГубЧК от 14 января 1920 г. приговорён к расстрелу. В последних числах декабря 1919 года был издан декрет об отмене смертной казни. Зиновьев (настоящая фамилия Радомысльский), бывший тогда председателем Северных коммун с центром в Петрограде отдал распоряжение о немедленном расстреле всех арестованных политзаключенных находящихся в петроградских тюрьмах приговоренных чекой или находящихся еще под следствием, чтобы поставить центральные власти перед совершившимся фактом.

Массовые расстрелы проводились чекой в январе 1920 года. Погибли сотни людей, цвет русской нации.

Расстрелом руководил и лично принимал участие комендант расстрела петроградской чека (существовала такая должность, камуфлировавшее всем известное понятие палач) Бозе: «В кожаной куртке, кожаных брюках, кожаных сапогах и кожаном авиаторском шлеме, застегнутом под подбородком, с которого спускалась на грудь большая рыжая борода, с маузером в руках, всегда пьяный».

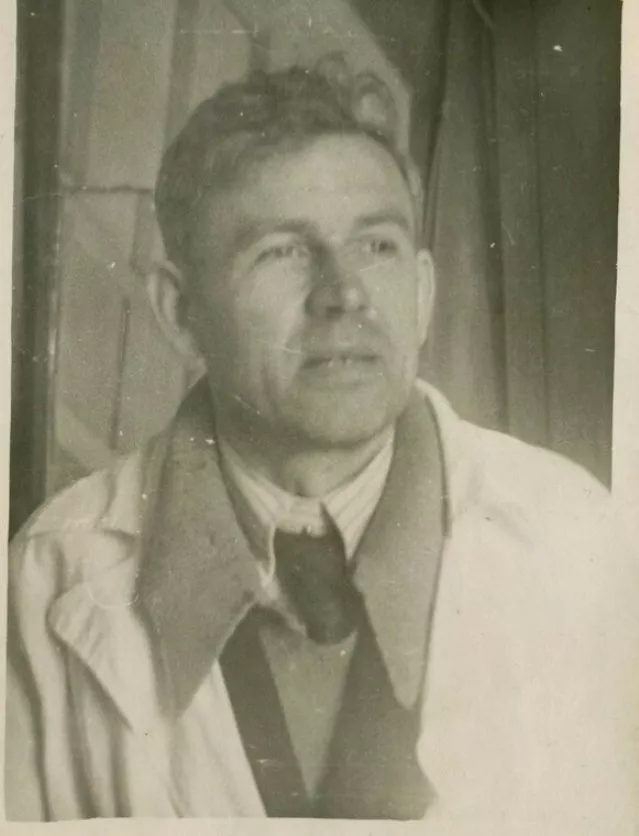

Маргарита Николаевна Шаула

Иван Иванович Бозе (Ян Янович, латыш по национальности, из стрелков) к середине 1920-х с трудной службы в ЧК перешел на более спокойную хозяйственную работу и возглавлял совхоз "Красный Пограничник". Возмездие настигло Бозе – он был арестован 30 августа 1937 г., расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г. Поразительно, но он был реабилитирован 17 ноября 1956 года и сейчас числится в списках жертв политических репрессий.

Возмездие настигло и Зиновьева в 1938 году, вероятно он вспомнил свое распоряжение, когда его самого расстреливали.

В это же самое время, в 1919 году, в Нежине был арестован отец Маргариты Николаевны, Шаула Николай Захарьевич. Он был арестован в числе многих интеллигентов Нежина, как заложник при приближении Добровольческой армии к городу, вывезен в Чернигов, где всех заложников расстреляли в конце августа 1919 года после взятия Нежина частями Добровольческой армии.

В 1920 году Маргарита Николаевна Яковлева вместе с сыном уехала из голодного Петрограда в Нежин. В том же году Владимир Всеволодович поступил в нежинскую комиссариатскую школу, которую окончил в 1923 году. В результате перенесенного голода Владимир Всеволодович заболел костным туберкулезом, ходить мог только на костылях. В 1926 году Маргарита Николаевна вывезла Владимира Всеволодовича на лечение в Евпаторию. После возвращения из Евпатории он поступил в нежинскую кооперативную школу, которую окончил в 1928 г. В июне 1928 года он вместе с Маргаритой Николаевной приехал в Ленинград, где они поселились на Кадетской линии,3, В.О. на квартире Фомаиды Никаноровны Яковлевой. Владимир Всеволодович поступил на математический факультет университета, проректором которого в то время был А.А. Иванов .

15 февраля 1929 года Владимира Всеволодовича Яковлева арестовали за то, что он был сыном расстрелянного и внуком расстрелянного.

8 июля 1929 года Владимир Всеволодович был приговорен по 58-й статье п. 8 и п. 11 к десяти годам заключения в концлагере.

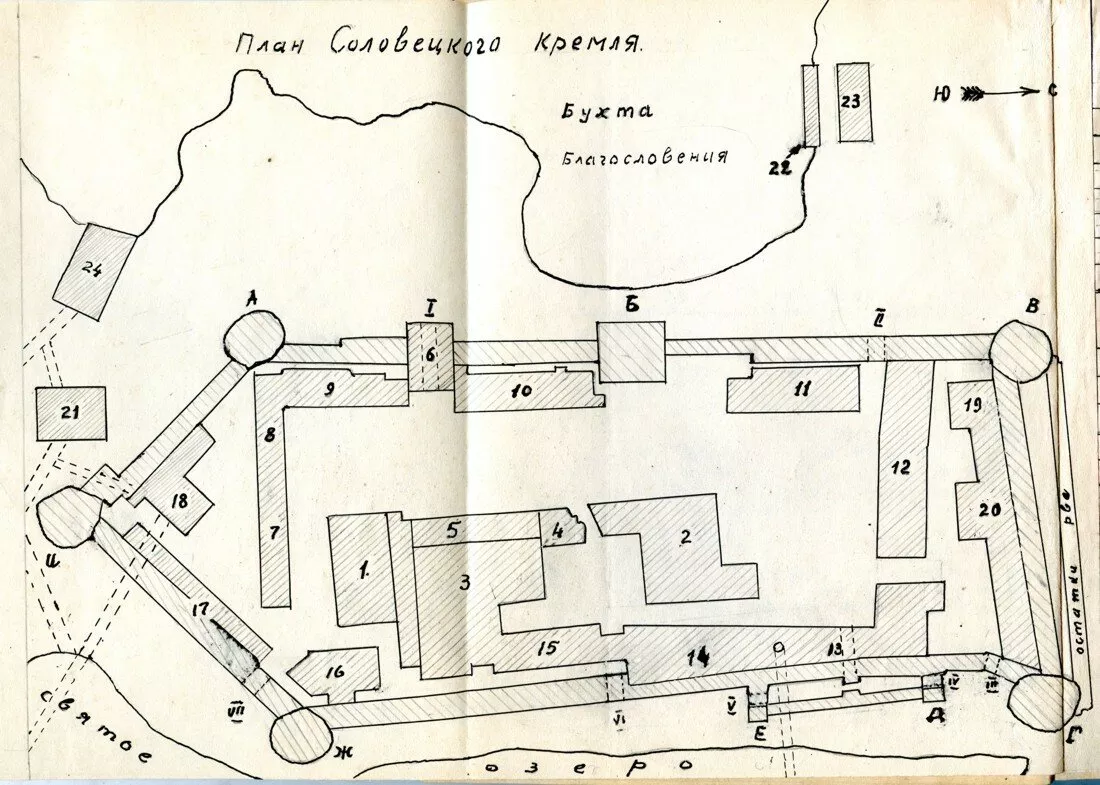

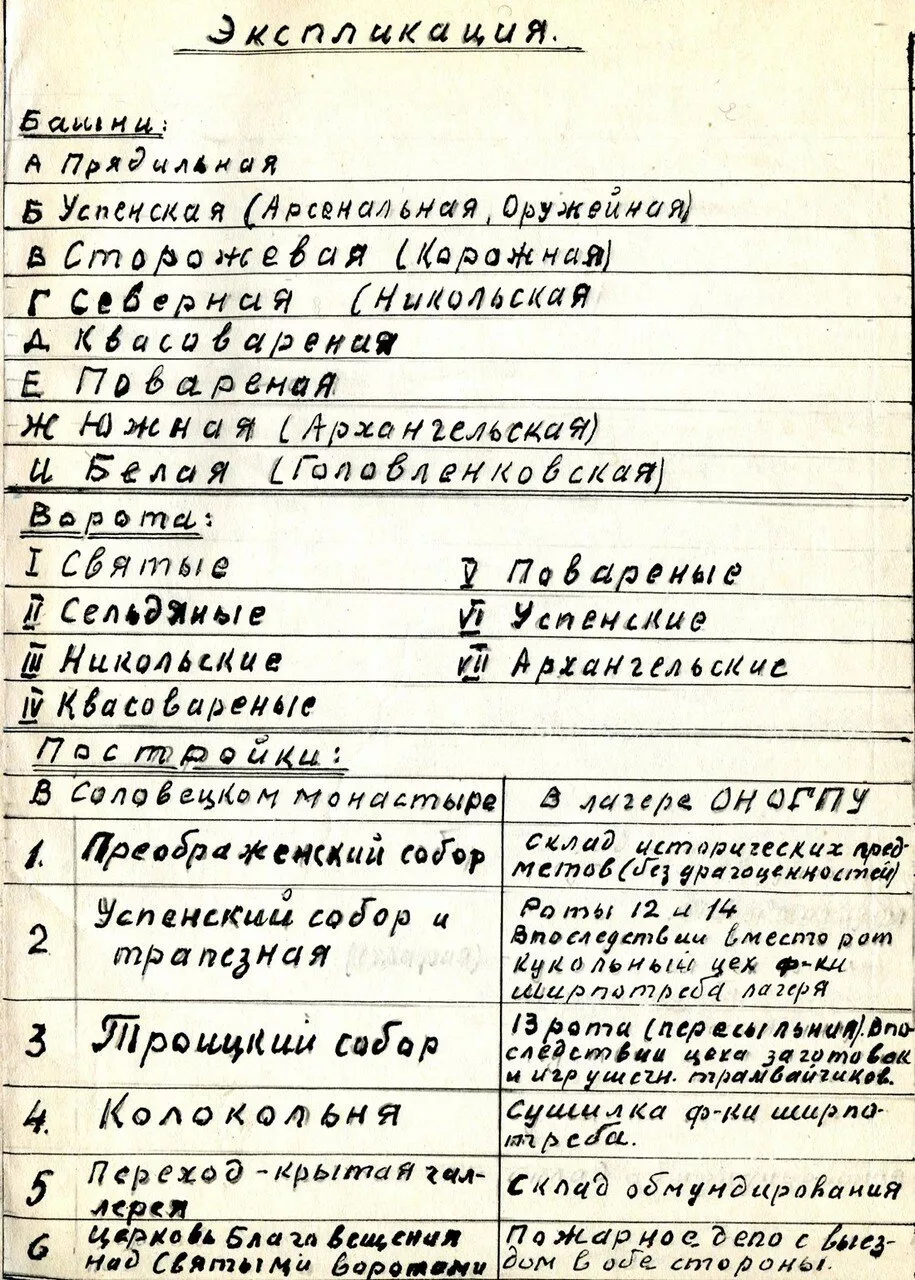

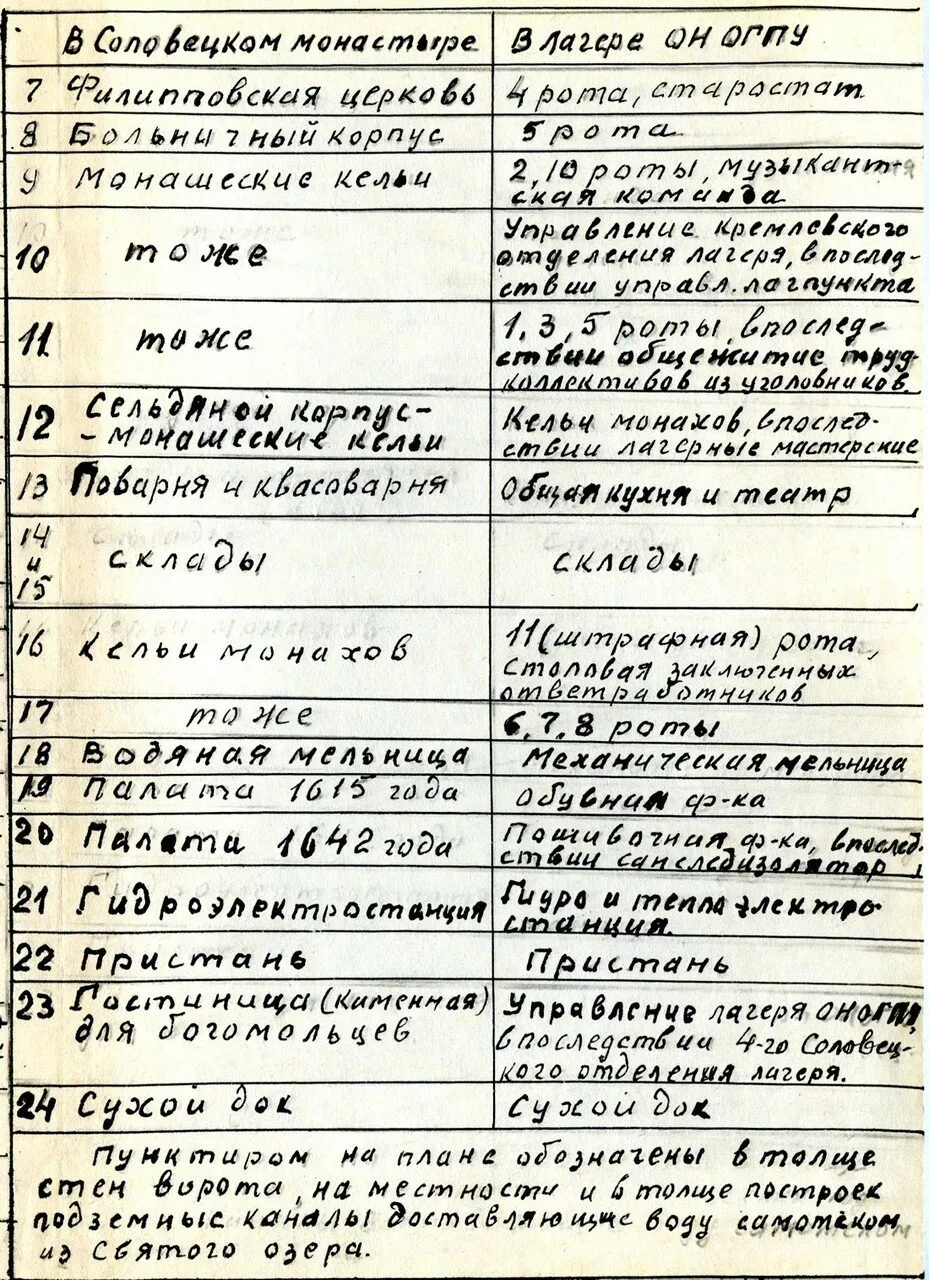

На Соловках Владимир Всеволодович работал на кремлевской электростанции, затем до сентября 1930 рабочим при кладовой электростанции, потом ответственным кладовщиком, параллельно обучался на курсах электромонтеров, с июня 1931 контролер электросетей, параллельно обучаясь зимой 1931-1932 на курсах электротехников, с мая 1932 года стал начальником электросетей.

В июне 1933 года был переведен на материк в Кемь. С этого времени до начала октября 1934 года был заведующим Кемской электростанцией (КЭС).

В октябре 1934 года переведен в Медвежью Гору, где работал в должности инспектора-электротехника Инспекции ГУЛАГа.

В начале марта 1935 был переведен в отделение Повенецкий Пушсовхоз на должность главного механика отделения. Затем работал в должности заведующего электростанции Пушсовхоза.

После освобождения 8 июня 1936 года приехал в Новгород, где в то время проживала мать, Маргарита Николаевна Яковлева. Устроиться на работу было невозможно, так как с выданным ему после освобождения «волчьим» паспортом никуда не брали.

После нескольких лет мытарств, безуспешных поисков работы, наконец удалось устроится в Рыбинске, куда Владимир Всеволодович переехал вместе с Маргаритой Николаевной.

В Рыбинске Владимир Всеволодович Яковлев работал рентген-механиком в поликлинике в рентгеновском кабинете. Там он познакомился с врачом-рентгенологом Марией Михайловной.

Скончался Владимир Всеволодович в канун Нового года. 13 января 1980 года наряжал елку, устал, прилег отдохнуть, заснул….

Свои воспоминания «Так было» Владимир Всеволодович Яковлев писал в 1960-х годах в Рыбинске. Весь текст написан исключительно по памяти, так как, находясь в концлагере, записывать было нельзя, хранить записи было смертельно опасно. Разумеется, во время работы над воспоминаниями у автора не было доступа в архивы. Воспоминания раскрывают те стороны жизни в нашей стране в тридцатых годах ХХ века, которые так упорно у нас замалчивались, и живых свидетелей которых к середине 1970-х годов почти не осталось.

Воспоминания В.В. Яковлева не передают не только никаких вымыслов, не только не преувеличивают потрясающие моменты его испытаний, но как-то даже сглаживают кошмарную действительность, испытанную им. В воспоминаниях рассказано только то, что он сам лично видел или проверил полученное из нескольких источников.

«Меня могут спросить, зачем я взялся за тему, которая замалчивается, а, следовательно, эти очерки не могут быть напечатаны и не принесут мне ни почестей, ни денег?

Мне кажется, что будущий историк из этих рассказов почерпнет много материала для воссоздания правдивой истории первых сталинских пятилеток с их концентрационными лагерями. Каждый гражданин несет долг перед Историей, перед будущими поколениями. Я вспомнил о нем, и этот долг повелел мне записать эти рассказы, чтобы наши потомки, изучив допущенные их предками ошибки, не повторили бы их во вред и себе.

Вот мой ответ на поставленный вопрос».

В.В. Яковлев. Рыбинск, ул. Пушкина, 43, кв. 12. 1966 год

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ОТ ДОМАШНЕГО УЮТА ДО СОЛОВКОВ

«РУКИ ВВЕРХ»

Поезд мчится в Соловки –

Дальняя дорога.

Сердце ноет от тоски –

На душе тревога.

Из тюремной песни 20-х годов нашего столетия.

«Руки вверх!» - звенели детские, а порой уже и ломавшиеся голоса в кустах небольших приусадебных садочков, тянувшихся сплошной лентой вдоль улочек одного бывшего уездного городка в северной части Украины. В каждом домике жили мальчишки, спаянные дружбой с раннего детства, образовавшие дружную компанию. Детский возраст требует подвижных игр, детское воображение требует «опасного», героического. Хлебнувшая много ужасов в гражданскую войну, наша компания не увлекалась революционной тематикой, подсознательно исключив ее из своего обихода. Наши детские умы тянулись к далекому от действительности и нашли богатую пищу для своего воображения в приключенческой литературе, наводнявшей в дореволюционной России книжные прилавки. Зачитавшись Шерлоком Холмсом Конан Дойля, низкопробными приключениями американских сыщиков Дика и Ника Картера, мы «творчески» их перерабатывали, носились по садикам с самодельными игрушечными револьверами, с восторгом исполняя попеременно роли сыщиков и бандитов, подстерегая в кустах, разоружая зазевавшихся.

«Руки вверх!» было для каждого из нас триумфом.

Годы шли, дети мужали; закончив семилетнюю школу, постепенно разлетались из родных гнезд по другим городам для продолжения образования или поисков работы. И только собираясь на Рождественских или Пасхальных каникулах, отмечая радость свидания старых друзей на какой-нибудь вечеринке с любимыми девушками, в разгар веселья кто-либо, вставая за столом, вдруг складывал пальцы руки в виде пистолета и, направляя на кого-нибудь руку, с комизмом восклицал «Руки вверх» и все дружно улыбались, с грустью и благодарностью вспоминая неповторимо счастливые детские годы, когда нас могла увлекать такая «чепуха».

Закончив летом 1928-го года Профессиональную кооперативную школу, я уехал продолжить образование в Ленинград, где тогда жила моя бабушка. Здесь жизнь заглянула мне в глаза со всей жестокостью и бессмыслием, заглянула черными дулами пистолетов, наведенных на меня, не игрушечных пистолетов. «Руки вверх!» не исходило от моего друга, не было детской игрой, а соблюдением устава оперативными органами всемогущего ОГПУ (Объединенное Государственное Политическое Управление, как была переименована Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом /ЧК/, - секретная полиция СССР с неограниченными полномочиями).

Посещение лекций и семинаров в Университете поглощало почти все мое время, и новых знакомств, а тем более дружеских связей пока у меня в Ленинграде не было. Жизнь текла размеренно, мать и бабушка радовались моим успехам; первое полугодие я закончил весьма успешно, ничто не предвещало крутого перелома в моей жизни, перелома, сломавшего мне жизнь в двадцать три года, сломавшего меня на всю жизнь.

15 февраля 1929 года в одиннадцатом часу вечера в нашей комнате внезапно распахнулась дверь из коридора. «Руки вверх!» - услышал я, удивленный, и увидел два пистолета, направленные на меня двумя ворвавшимися в комнату людьми с искаженными от нервного напряжения лицами. «Налет!» - мелькнуло у меня в голове, я поднял руки. В дверях показалось испуганное лицо председателя нашего жилищно-арендного кооперативного товарищества (ЖАКТа). Мне стало ясно. Я понял, что со мной случилось то, что может случиться с каждым гражданином СССР, не взирая ни на возраст, ни на пол, ни на занимаемое положение, связи с высокопоставленными лицами, в любое время дня и преимущественно ночи. Я был арестован. И хотя я не чувствовал за собой ни тени вины перед советской властью, мне стало не по себе. Внутренний голос подсказал: это конец всему. Моя догадка оказалась правильной. Стоя под дулом пистолета одного из непрошенных гостей, я был быстро обшарен по карманам другим, и мне предложили сесть на подставленный стул посередине комнаты. Окончательно убедившись в моей полной покорности, успокоившийся старший уполномоченный ОГПУ предъявил мне ордер на мой арест и обыск, ордер был подписан полномочным представителем ОГПУ при Ленинградском военном округе. Затем уполномоченные сняли свои гражданские пальто и предстали перед нами в форме ОГПУ, старший - с тремя шпалами в петлицах, младший - с двумя, что соответствовало по армейским званиям командиру полка и его помощнику. Мне было нелегко, но мне становилось во сто крат тяжелее, когда я смотрел на растерянные, ничего не понимающие лица моей матери и бабушки. Они еще не осознали катастрофы, постигшей их сына и внука, а, следовательно, и всех их надежд.

Уполномоченные деловито приступили к обыску. Старший занялся библиотекой, младший вещами. Председатель ЖАКТа сидел с окаменевшим лицом, выполняя обязанности статиста в развертывающейся трагедии, то есть понятого при обыске. Он переживал за всех нас, будучи хорошим человеком, относившимся к нашей семье по-дружески. Забегая вперед, не могу без слез вспомнить, как меня, уже совсем седого, он узнал и принимал у себя в том же доме спустя двадцать восемь лет, искренне радуясь, видя меня оставшимся в живых.

Каждая книга (а библиотека, оставшаяся от деда и отца, была весьма обширная) тщательно перелистывалась, перещупывались мягкие вещи. Обыск затянулся до двух часов ночи, но результатов не дал, что видно было по разочарованным лицам уполномоченных. Утомленные и обозленные неудачей чекисты могли набить портфель лишь письмами от моих друзей детства и записями университетских лекций. Портфель вышел тоненьким.

Мне приказали одеться. Настала тягостная минута прощания с родителями. Меня вывели на лестницу, мы стали спускаться. Снова пистолеты поблескивали в руках тех, кто творил злую волю, кто разрушал семьи, уничтожал невинных людей, тех, кто сами были безголосыми винтиками дьявольской машины уничтожения все убыстрявшей свой ход и сминавшей вместе с жертвами и сносившиеся собственные винтики.

Когда мы вышли на улицу, тюремной машины, «черного ворона», как называли ее в народе, не оказалось. То ли шофер, соскучившись затянувшимся обыском, уехал, то ли, выполняя уплотненный график арестов, машина потребовалась в других местах, но факт оставался фактом, везти меня в тюрьму было не на чем. Посовещавшись между собой, разочарованные уполномоченные отвели меня в конторку ЖАКТа во дворе, куда вместе с председателем ЖАКТа пришла моя мать, чтобы лишние минуты побыть со мной. Старший уполномоченный стал звонить по телефону. На другом конце провода, очевидно, оказался его приятель, который, по-видимому, поинтересовался результатами обыска. «Малина» (на уголовном жаргоне означает не только притон уголовников, который более точно обозначается словом «шалман», но главным образом означает склад краденых вещей; в данном случае уполномоченный имел в виду находку у меня обильного количества вещественных доказательств преступления, уличающих меня), сказал уполномоченный, но тут же, спохватившись, что и приятеля при исполнении служебных обязанностей нельзя вводить в заблуждение, нехотя прибавил: «Да так ничего особенного», сделав кислую мину.

Тянулись тягостные минуты, на мать мою нельзя было смотреть без содрогания. Разговаривать не разрешали. Да и что можно было сказать в такие минуты. Почему-то мне на ум пришло попросить ее положить в масло мою опасную бритву, чтоб не заржавело лезвие, точно не было более важных к ней просьб или слов. Или действительно я тогда считал, что меня забирают надолго. Тогда я еще был настолько наивен, что верил во всеобъемлющую осведомленность и правосудие ОГПУ, а потому считал, что тот час же утром, когда выяснится ошибка, я вернусь домой.

Вошел приехавший на машине шофер, еще одно краткое прощание с матерью, и меня повели на улицу. Вторично я выходил из дома под дулами пистолетов, из дома, где жили мои родители, и на этот раз уже в последний раз.

У ворот стояла крытая полуторка, в какой развозились товары из складов ЛСПО (Ленинградский Союз Потребительских Обществ) в магазины потребительской кооперации Ленинграда. Но в конце 1928 - начале 1929 годов, когда вступила в действие первая сталинская пятилетка, началось строительство социализма, все меньше стало требоваться машин для доставки продовольствия в магазины, все больше понадобилось машин для доставки арестованных, не хватало черных воронов, и все больше крытых полуторок, в особенности в ночное время, курсировало по городу с одушевленным грузом. Таким грузом оказался и я в сопровождении двух уполномоченных. Один из них подсадил меня сзади в кузов и сел напротив меня, другой сел рядом со мной, и машина тронулась.

Поворот налево, и машина выкатилась на пустынный в четвертом часу ночи Средний проспект. Остановка у шестой линии, и младший уполномоченный слез, отправившись к себе домой с чувством глубокого удовлетворения от благополучно закончившейся «операции по захвату опасного преступника». А машина повезла меня дальше. Куда? Снова поворот налево на 9-ю линию, и снова налево, и сквозь болтавшиеся на ходу занавески переда кузова передо мною предстала величественная панорама освещенных берегов Невы. Поворот направо и машина стремительно несется по мосту Лейтенанта Шмидта. Прощай, родной Васильевский остров, где я родился, где счастливо протекало мое раннее детство!

«ЭТО МАШИНА ЛСПО»?

«Это машина ЛСПО?», - вдруг раздался незнакомый голос, когда машина, замедлив ход, стала сворачивать с моста налево, и какая-то фигура, вскочив на подножку кабины, просунула голову в теплой ушанке в кузов машины. Не знаю, что в этот момент пережил мой конвоир. Специфическое его мышление, воспитанное на сугубой бдительности по отношению к врагам революции, несомненно, могло породить только одну реакцию - налет единомышленников, чтоб отбить арестованного преступника. Ствол пистолета уперся в лоб незнакомца, неистовым голосом уполномоченный выкрикнул: «Слезай!». Фигура загулявшего кооператора, хотевшего воспользоваться ведомственным транспортом, чтоб сократить время пути домой, мгновенно исчезла. Не знаю, попал ли он под колеса или нет, но даже и в первом случае он мог себя считать родившемся в сорочке. Не было еще случая, чтобы из «черного ворона» высаживали человека на свободу, чтоб человек сам добровольно садился в него. Процесс всегда был обратным.

По набережной Невы машина прибавила скорости. Резкий ветер пронизывал фургончик насквозь, было минус тридцать пять градусов по Цельсию, но холода я не ощущал. В моем разгоряченном мозгу снова и снова вертелся один и тот же вопрос: «За что? За что? Что я сделал, что подвергся аресту?». Я начал перебирать в памяти все свои поступки, даже отдельные слова, сказанные мной когда-нибудь в течение моей короткой сознательной жизни. Я не находил ничего, за что бы можно было зацепиться, предположительно уяснить себе причину ареста.

Получивший образование в советской трудовой школе, впитавший всеми фибрами души преподаваемое нам марксистское мировоззрение, принявший пролетарскую революцию и строительство социализма как закономерный исторический процесс, я органически не мог быть контрреволюционером, противником советской власти.

«За что, за что?», - снова вставал один и тот же навязчивый вопрос, и я мучительно не мог найти ответа. И вдруг в вихре проносившихся воспоминаний передо мной предстал Борис Варшавский, еврейский юноша, сын нэпмана, с которым я учился вместе в кооперативной профшколе, с которым сидел за одним столом в аудиториях и подружился на последнем курсе. Достойно удивления была эта дружба сына кадрового военнослужащего Русской армии с сыном еврея-торговца. Но на самом деле эта дружба у меня была и возникла в той специфической обстановке разнузданного украинского шовинизма, сознательно разжигавшегося властями на Украине в двадцатых годах с целью облегчения управления разрозненными нациями и умиротворения украинцев, все еще с трудом подчинявшихся большевикам. Травля меня, как русского по национальности, загнала меня в один лагерь с более чем недолюбливаемыми украинцами евреями. В их кагале легче было противостоять нападкам украинских националистов, я пользовался защитой евреев.

Однажды в начале марта 1928 года Варшавский на занятия не пришел, не пришел он и на другой день. В те годы не было особого контроля за посещением учащимися занятий, пропуски мало кого беспокоили, но для аккуратного Бориса это было ново. На второй день после занятий мне как старосте курса заведующий школой сообщил, что Варшавского надо вычеркнуть из списка курса, так как он арестован местными органами ОГПУ по обвинению в сионистской деятельности.

Арест Бориса ошеломил меня. Я нисколько не испугался за себя, чувствуя свою приверженность к Советской власти. Я не знал тогда, что у нас арестовываются совершенно невиновные люди, поводом к аресту которых является их знакомство с уже посаженным человеком. Я был совершенно сбит с толку, так как, хорошо зная Бориса, не мог допустить, чтобы он был замешан в какой-либо контрреволюционной деятельности, и, кроме того, в те годы молодежь еще не подвергалась репрессиям, в том числе и еврейская, а имевшие место в предыдущие годы аресты отдельных пожилых евреев за сионистскую деятельность в начале 1928 года совершенно прекратились.

Чтобы понятнее была моя растерянность, необходимо сделать обзор исторических событий, приведших к переломным 1927-1928 годам.

Если в период Октябрьской революции и первых последующих лет в правящей верхушке, в Политбюро партии большевиков преобладали евреи: Троцкий-Бронштейн, Зиновьев-Радомысльский, Каменев-Розенфельд, а на местах: в Ленинграде Урицкий и Володарский, на Украине Раковский, в Ярославле Нахимсон и т.д., то с усилением, а потом и переходом к абсолютной личной власти Сталина влияние евреев в управлении государством стало падать. Еще провозглашение НЭПа - новой экономической политики было подлинным триумфом евреев, так как по существу это была реставрация еврейского и только еврейского капитализма. Передача еврейским капиталистам, под видом арендованных, предприятий дало им возможность развернуть бурную деятельность по получению баснословных прибылей в сфере производства товаров широкого потребления, в которых так нуждалось население огромной страны, разоренной гражданской войной, а приложение припрятанных евреями капиталов в сфере торговли еще более повысило получаемую ими сверхприбыль. Оказавшись монополистами в сфере производства и распределения товаров ширпотреба, евреи обирали население как только могли. Обладая высокоразвитым чувством национализма, вся эта сверхприбыль стала уплывать широким потоком в Палестину, куда эмигрировали многочисленные еврейские семьи. Пароходы один за другим, перегруженные евреями до отказа, отходили от причалов южных портов.

Устранение Троцкого, замена в Политбюро Каменева и Зиновьева Орджоникидзе, Орахелашвили и Микояном привели к переменам в соотношении сил. Еврейская монополия заменялась кавказской. Евреи с огорчением передавали анекдот, весьма точно передававший складывающееся новое соотношение сил: «Чем занимается политбюро? - Танцует лезгинку под плач изгоняемого Израиля». В действительности евреи заплакали в 1926 году, когда был запрещен выезд в Палестину, чем был прекращен вывоз капитала за границу. Кое-кто из нэпманов-евреев, хотя это и были единицы, были высланы в «места не столь отдаленные» - в Нарымский край в Сибирь.

Евреи перешли в контрнаступление, пытаясь вернуть монопольное положение в управлении государством. В большевицкой партии развернула деятельность оппозиция, состоявшая во всех партийных ячейках преимущественно из евреев и возглавлявшаяся Троцким, Зиновьевым и Каменевым. Одновременно евреи атаковали «в лоб», развернув деятельность сионистских организаций. Эти организации существовали испокон веков. Не проявлявшие себя ранее открыто, с 1926 года развернули широкую кампанию против советской власти вне рамок партии большевиков, вследствие чего были единичные случаи начавшихся арестов пожилых сионистов.

В то же время этот напор вне и внутри большевицкой партии заставил Сталина пойти на компромисс, введя в Политбюро Кагановича, который затем в течение двадцати лет направлял политику Сталина в благожелательную для евреев сторону. Правда, Сталин не отказался от ликвидации НЭПа, прикрыл капиталистические еврейские предприятия, но дал возможность евреям спокойно перестроиться в новой обстановке и другими путями получать львиную долю общественного прибавочного продукта. Вместо арестов сионистов террор был направлен в другую сторону. Настал печальной памяти 1927 год. Сосредоточив в своих руках очень большую долю власти, Сталин, воспользовавшись как предлогом, террористическими актами, в результате которых в Варшаве был убит посол Войков, под Минском - заместитель начальника Белорусского ГПУ Опанский и взрывом бомбы в Деловом клубе в Ленинграде, обрушил волну арестов на интеллигентов и офицеров Русской армии, вернувшихся из эмиграции или отсидевшихся по-обывательски за стенами своих квартир в годы революции, на священнослужителей и церковный актив, на националистов в союзных республиках. Лагеря быстро наполнялись «Войковским набором». Но молодежь оставалась все еще в стороне от этих репрессий.

На третий день ареста Бориса, в перерыве между лекциями у нас в Профшколе появилась старшая сестра Бориса Варшавского, собравшая вокруг себя в коридоре группу наших студенток-евреек и украинок, из которых многие были комсомолками. Они все обратились ко мне с просьбой подписать заявление на имя ОГПУ, свидетельствующее о непричастности Бориса к пропаганде сионистских идей в стенах учебного заведения. Сестра Бориса рассказала мне о разговоре со следователем ОГПУ, ведущим дело Бориса. Следователь ей сказал, что такое заявление послужит освобождению Бориса.

Несмотря на тогдашнюю мою наивность, я все же не вполне поверил словам следователя и вообще из осторожности, несмотря на мою приверженность к Советской власти, хотел отказаться от этой затеи, считая, что мне, сыну полковника Русской армии, исчезнувшего в недрах ЧК, не спустят того, что сойдет с рук потомственному пролетарию. Тем временем наши еврейки уже самовольно собрали курс, и мне, как старосте курса, пришлось возглавить собрание. Текст заявления уже лежал на столе передо мной. Большинство, кроме комсомольцев, сразу же отнесшихся отрицательно, выжидали. Около тридцати пар молодых глаз с доверием устремились на меня. Я был их вожаком, от меня, я почувствовал, зависит судьба заявления. Мысленному взору предстал передо мною Борис, страдающий за решеткой, и я не мог не рискнуть для него: я подписал заявление. Дальше пошло все очень быстро. Около двадцати подписей было поставлено, из числа тридцати человек нашего курса, причем первыми после меня подписали заявление еврейки, комсомолки и не комсомолки. Я продолжал разговаривать с сестрой Бориса, и в это время снова появились уже заплаканные еврейки-комсомолки, которым уже успели дать нагоняй на параллельно созванном экстренном заседании комсомольского комитета. Они просили дать им заявление, чтоб вычеркнуть свои подписи под ним. Каково было мое удивление, когда я на столе уже не обнаружил этого заявления - оно исчезло без следа. Я абсолютно не заметил, как в толпе его похитили; вероятнее всего, какой-нибудь тайный агент ОГПУ среди наших студентов стащил его, чтобы представить это заявление как информационный агентурный материал своему уполномоченному. В накалившейся обстановке о новом заявлении и сборе подписей нечего было и думать. Сестра Бориса ушла ни с чем, а мне стало очень не по себе, какой-то призрак страха за свою подпись поселился во мне, хотя и ненадолго.

И вот воспоминание об этом своем поступке молнией прорезало мой разгоряченный мозг: «Да вот оно что»! Но тут же здравый смысл опроверг мое бредовое предположение: «Причем тут Борис? Ведь его выпустили через два месяца как невиновного», и тут же снова: «А теперь его взяли, а тогда я подписался за него, вот и меня теперь вместе с ним». И снова здравый смысл во мне протестовал: «Но ведь он сионист-еврей, а я же не еврей, как же я могу быть обвиненным в сионизме? Нет, не может быть!». Забегая вперед, надо сказать, что с Борисом мы встретились через десять лет в Ленинграде. Он окликнул меня на площадке трамвая; я его еле узнал. Выяснилось, что арестам он больше не подвергался и вскоре после меня тоже переехал в Ленинград и работает бухгалтером.

Дальше мучиться сомнениями мне не пришлось. Погруженный в тяжелые раздумья, в поиске предположительной причины моего ареста, я не заметил, как машина сделала еще несколько поворотов и остановилась, осветив фарами тюремные ворота. Часовой в шубе взял предъявленное моим конвоиром удостоверение, распахнул ворота, машина въехала во двор, ворота закрылись на волю и надолго для меня.

ДП3 (Дом предварительного содержания)

ДПЗ - Дом предварительного заключения, гласила официальная расшифровка этого сокращения. ДПЗ - Дом пролетарских забав - расшифровали сокращение заключенные в нем. Последнюю расшифровку я узнал от заключенного в соседней камере, с которым мы мылись в тюремной бане через несколько дней после моего ареста. Убитый своим горем, я никак не мог понять, как у моего товарища по несчастью существует желание шутить. В дальнейшем я убедился, что юмор - постоянный спутник заключения, подсознательная реакция психики развитых умных людей на нечеловеческие условия заключения, на «пролетарские забавы», совершаемые в том числе и над пролетариями, от имени пролетариата, но далеко не пролетарскими элементами.

Итак, машина со мной заехала во двор ДПЗ, уполномоченный отвел меня в дежурную, где здоровенный усатый тюремщик принял меня под расписку и учинил допрос: «Нож, спички ест?». Вопросы он задавал как-то нехотя, не смотря на меня. Чувствовалось, что это простая формальность по уставу тюремной службы, донельзя ему надоевшая формальность, которую он соблюдал в десятках тысяч случаев привоза по ночам арестованных, не являвшимися для него живыми людьми, а просто единицами, подлежавшими передаче по смене по счету. Затем он лениво обшарил все мои карманы, как-то брезгливо отряхнул руки и дал заполнять анкету. Вопросов было много, часто абсолютно для меня непонятных. Несмотря на потрясение, вызванное арестом, бессонной ночью, глядя на бесчисленные вопросы о моих дедушках и бабушках (чем занимались до революции и после революции, имели ли собственность, какую, где, в каких чинах состояли, в каких войсках служили и т.д., и т.п.), я невольно вспомнил едкий анекдот об анкетах: «Вопрос: с каким вареньем любила пить чай бабушка, и если с земляничным, то почему?». После того, как я кое-как справился с заполнением анкеты, неоднократно понукаемый усатым детиной, он даже не взглянул на анкету, а позвонил: «Забрать арестованного».

Если усатый имел при себе наган, то за мной пришел невооруженный тюремщик в форме ОГПУ и повел меня через несколько дверей. Очутился я в коридоре, вид которого меня поразил. Конец его тонул во мраке слабо светившихся электрических огней, а потолок оказался на высоте шестиэтажного здания. Вдоль одной стены этого коридора были расположены друг над другом шесть висящих с перилами трапов, на которых в каждом из шести этажей выходили двери камер. Трапы были соединены лестницами, а между трапами и другой стеной коридора с немногими окнами на уровне каждого этажа, забранных толстыми решетками, располагались застекленные и забранные проволочными сетками клетки для дежурных тюремных надзирателей, по несколько на этаж.

В одну из таких клеток на третьем этаже и привел меня тюремщик. Находившийся в клетке снова подверг, но уже очень тщательному, обыску, причем ему почему-то показался особо подозрительным мой левый сапог, который он велел мне снять, всячески его осматривал и затем надорвал подметку, заглянув под нее. Убедившись, что и под подошвой ничего нет, велел мне сапог надеть, отобрал кашне, подтяжки, верхний ремень, вообще все то, на чем, но мнению тюремщиков, можно повеситься, и сам повел меня по трапу к дверям одной из камер. Оторванная подметка щелкала по металлическому полу трапа, нарушая зловещую тишину в этом мрачном строении, как будто живыми мы были только вдвоем с тюремщиком, а все население бесчисленных камер, до отказа набитых существами, страдавшими каждый по-разному, уже вымерло, не снеся «пролетарских забав». Как я потом убедился, рассмотрев контингент арестованных, содержавшихся в ДПЗ, многочисленные пролетарии подвергались тем же «забавам», что и представители других поверженных классов, «забавам», которые учиняли от имени диктатуры пролетариата садисты, ничего общего с пролетариатом не имеющие, но действовавшие от его имени и во вред ему. Эти карьеристы, поднявшиеся на гребне революции, в те годы действовали так же, как и десять лет спустя при так называемой «ежовщине», когда их преступления получили бо́льшую огласку вследствие еще более крупных размеров их садизма, которому подвергались в массе свои же наипреданнейшие Сталину и советской власти кадры.

Тюремщик ключом, размеры которого вызвали у меня удивление, открыл замок, снял его, отодвинул засов и распахнул дверь камеры наружу. Я вошел в камеру. Оба находившихся там арестанта уже сидели на своих койках сонные, разбуженные включенным снаружи тюремщиком электрическим светом и громом засова. Я осмотрелся. Слева вдоль стены, перпендикулярной двери, рукомойник и железная койка, не доходящая сантиметров на шестьдесят до противоположной двери наружной стены, справа по параллельной стене унитаз, железный столик и стул, наглухо прикрепленные к стене. Второй обитатель камеры под столом на стуле и унитазе расположил деревянный щит, на котором и спал. В наружной стенке располагалось квадратное окно с толстой решеткой, подоконник которого был на высоте человеческого роста. Днем я увидел, что оно пропускает лишь слабый дневной свет, так как снаружи оно было закрыто козырьком. Чтобы увидеть небо поверх козырька, надо было приложить щеку к стеклу.

Это была тюремная одиночная камера, но так как число подследственных в несколько раз превышало количество таковых в дореволюционные времена, то в одиночку помещали по два и даже по три арестованных. На первый взгляд в этой камере для меня не было не только «места для лежания», но даже и для стояния. Однако я ошибся, потому что пожилой арестант, сидевший на железной койке, любезно предложил мне сесть к нему на койку, добавив с юмором: «Сесть на сколько лет?- к сожалению, это от меня не зависит». Тюремщик внес топчан с двумя козлами и пытался поставить поперек камеры под наружной стенкой. Сделать этого не позволила ширина камеры. Он долго отпиливал край топчана, пока не укоротил его до ширины камеры и тот влез между стенками, длина его была такова (вернее, ширина камеры), что на этом прокрустовом ложе вытянуться я не мог, и приходилось спать в дальнейшем скорчившись. На топчан тюремщик положил набитый соломой тюфяк, у меня с собой была подушка и одеяло, а без постельного белья арестант должен был обходиться.

Все это заняло довольно много времени, и когда тюремщик ушел, выключив свет, заперев камеру, и мы все трое легли, вверху окна стал пробиваться слабый свет хмурого утра, утра первого дня моей тюремной жизни, а сколько еще таких дней было впереди?! Мои коллеги по несчастью уснули, а я так и не мог уснуть, потрясенный всем случившимся.

В камере вспыхнул свет. Он исходил от электрической лампочки, находящейся в глубокой нише над дверью. Густая металлическая сетка отделяла светильник от камеры. Густая пыль на лампочке еще более снижала яркость источника света. «Подъем» сказал пожилой арестант, и, откинув одеяло, стал одеваться. Совершенно неожиданно отреагировал на это второй обитатель камеры, послав длинное витиеватое ругательство в адрес Сталина. Я не мог и предполагать, чтоб вслух так можно было говорить о вожде. На меня пахнуло какой-то странной свободой, тем более странной за решеткой, свободой, которой не было на свободе.

По трапам слышались тяжелые шаги тюремщиков - шла передача смены, по секторам пересчитывали поголовье заключенных. Тюремщики для этой цели не открывали дверей камеры. В каждой двери, кроме волчка (волчок это закрывающееся снаружи отверстие в двери камеры, диаметром сантиметра 3-4, через которое снаружи видна вся камера и через которое дежурные надзиратели из коридора время от времени ведут скрытно наблюдение за арестованными), было еще квадратное отверстие размером тридцать на тридцать сантиметров, открывающееся наружу в виде полочки. По хлопанью этих форточек в дверях можно было определить, что «поверка» приближается к нам. Открылась форточка и в двери нашей камеры, беспристрастный взгляд скользнул по нашим лицам, и форточка захлопнулась.

Оправившись в унитаз, умывшись в рукомойнике без мыла, стали ждать завтрака, о котором меня проинформировали мои коллеги по несчастью. Снова распахнулась форточка, арестанты поставили на полочку свои миски и кружки, сделанные из жести. Поскольку таковых у меня еще не было, тотчас же и я получил от надзирателя такой же инвентарь. Завтрак под наблюдением надзирателя разносили в большом чане два уголовника, имевшие короткие сроки наказания, а потому оставленные в ДПЗ для несения хозяйственных работ. Один из них черпаком положил в наши миски пшенной каши, другой крохотным черпачком налил на кашу растительного масла. Из большого чайника третий уголовник налил в наши кружки горячего чаю, четвертый с подноса подал три дневные порции черного хлеба – «пайки», по-тюремному, и насыпал на листик бумаги, быстро подставленный пожилым арестантом, три горсточки сахарного песку - тоже дневная порция сахара. Таким же порядком на обед мы получили неплохой суп с признаками мяса, картофельное пюре с растительным маслом и чай. На ужин полагалась жидкая похлебка и чай.

Нехватка продовольствия в стране, карточная система еще не коснулись столь привилегированного учреждения, как ОГПУ, и тюремное начальство не снижало нормы сытого НЭПа для арестованных. С точки зрения властей это был парадокс, потому что заключенные, подлежащие уничтожению как противники власти, питались значительно лучше верноподданных Советской власти, находившихся на воле. Но бюрократическая машина работает медленно, и по инстанциям ухудшение питания еще не дошло. Волна голода значительно запаздывала по времени в этом государстве в государстве, каким было ОГПУ, а в концентрационные лагеря эта волна еще более запоздала, и в то время как населению городов становилось все туже, а в некоторых областях Украины уже царил голод, в зиму 1929 - 30 годов пайки заключенным в лагерях еще не были урезаны.

У меня не было никакого аппетита, подавленному и разбитому, мне было не до еды. Я не хотел завтракать. Мои сокамерники стали меня уговаривать: «Вам нужно есть, хоть и не хочется. Вы ослабеете. А Вы должны быть сильны, ох как Вам понадобится здоровье впереди!» - сказал мне пожилой арестант в заключение. Милый, умный, доброжелательный человек! Спасибо ему за эти слова, которые я пронес через все испытания, которыми я руководствовался во всех падавших на меня ударах судьбы. Благодаря этим словам, вовремя сказанным мне старшим опытным человеком, может быть, я и остался живым наперекор всем приговорам, ввергшим меня в концентрационный лагерь смерти. Я послушался, съел свою порцию завтрака и больше уже не отказывался от еды.

После завтрака состоялось знакомство с однокамерниками. Пожилой арестант оказался ломовым извозчиком – «кустарем-одиночкой». Так именовались тогда и мелкие ремесленники, занимавшиеся производительным трудом на собственных орудиях производства, но без найма рабочих, почему их никак нельзя было причислить к эксплуататорам, к нетрудовым элементам. Подобная категория тружеников была весьма многочисленна при НЭПе.

Однако с началом Сталинской пятилетки, с 1928 года, с ликвидацией НЭПа «кустарей-одиночек» стали беспощадно преследовать, сначала обложив непосильными налогами, а затем обрушив на них аресты. Кто из них добровольно не ликвидировал свой скромный инвентарь, тот принудительно его лишался через конфискацию после вынесения «определения» органов ОГПУ, а сам пополнял ряды бесплатных рабов в концлагерях ОГПУ. Эта политика, разрушившая кустарную промышленность до основания, лишившая население самых необходимых предметов обихода, была поистине величайшим вредительством в экономике страны. Самые злейшие враги советской власти нарочно не могли бы так навредить самим большевикам, как их руководство само этой политикой навредило себе и ни в чем неповинным широким массам трудящихся.

Политически эта политика оправдывалась строительством социализма, усилиями в кратчайший срок создать крупную промышленность. Если развитые промышленные страны строили свою промышленность десятками лет и, как учила марксистская политэкономия, «за счет ограбления колоний», то Сталин построил промышленность за счет ограбления собственного народа, рабочих и крестьян. Для такого скачка, естественно, требовалась неслыханная норма прибыли, во столько раз большая по сравнению с западными странами, во сколько раз процесс индустриализации шел у нас быстрее. На житье рабочему оставались доли процента от вырабатываемого им общественного продукта. Кустари, несмотря на чудовищный налоговый пресс, возраставший с каждым годом, все же сохраняли нормальный прожиточный минимум, вызывая зависть у промышленных рабочих, обираемых хозяином-государством, и были живым укором для политики индустриализации. Такого укора своей политики Сталин не терпел, и кустари были ликвидированы.

Одной из таких многочисленных жертв ликвидации кустарей и был находившийся со мной в камере ломовой извозчик. Прошло уже полтора месяца, как он был арестован и сидел в этой камере, но «дело» его не двигалось. При мне его за восемь дней, или, вернее ночей, ни разу не вызывали на допрос. Настроен он был мрачно, ничего хорошего для себя не ожидая, и как-то безучастно относился к своей судьбе, проявляя ко всему полную апатию, ту апатию, которая наступает у человека, донельзя утомленного, выбившегося из сил с обрушившимися на него несчастьями. Медленно говорил, посапывая трубкой, которую не выпускал изо рта. И только когда он вспоминал жену и детей-подростков, невыносимая скорбь виднелась в его выцветших глазах. Очевидно, он был хороший семьянин и безмерно сокрушался о разрушенной семье, о ее безрадостной судьбе в дальнейшем.

Прямой противоположностью был второй арестант. Молодой, беспокойный, любивший поговорить, обильно пересыпавший свои высказывания нецензурной бранью вообще и преимущественно в адрес Сталина и его приспешников, как он называл членов Политбюро ВКП(б) (Политического бюро Всесоюзной Коммунистической партии большевиков). Потомственный пролетарий, малокультурный и необразованный, окончивший только школу фабрично-заводского обучения, очень молодым вступил в партию большевиков, совершенно не разбираясь в политике. Он был арестован за восемь дней до моего ареста после собрания партийной ячейки, в которой он состоял. Скорее из озорства, чем по политическим убеждениям, он голосовал за резолюцию, выдвинутую оппозиционерами и теперь, негодуя на свою «неосторожность», ругал Сталина и сталинское политбюро. Каждому было ясно, что такой «оппозиционер» никак не мог представлять какой-либо опасности для сталинского режима. Оставшись в меньшинстве как «оппозиционер», он в дальнейшем безусловно голосовал бы за Сталина и был бы наиверноподданнейшим партийцем. Но сталинские гепеушники косили подряд, и он оказался в тюрьме, обвиненный по самой страшной статье кодекса, по 58-й статье, оставившей столь мрачную славу в истории нашей страны.

С конца 1928 года Сталин напустил ОГПУ на оппозиционеров-троцкистов, объявив о перерастании внутрипартийной оппозиции из рамок партии в контрреволюционную организацию. Сталинский террор начал распространяться и на самих большевиков.

На другой день после моего заключения в ДПЗ, этот молодой арестант, не находя выхода своей буйной натуре в узких стенах камеры, объявил голодовку, как протест против незаконности его, как большевика-революционера, ареста органами «карающего меча революции» - ОГПУ. Его забрали из нашей камеры тут же утром до завтрака.

Его открытая ругань Сталина и верхушки партии, его решительный протест против власти ОГПУ в виде объявления голодовки, окружило молодого троцкиста в моих глазах ореолом мужества, вызвало безмерное восхищение им. Начитавшись революционной литературы, моему воображению уже представлялись картины, как мужественная голодовка арестованного переполошила судебные и карательные органы, как его единомышленники организовали демонстрацию у стен тюрьмы с требованием его освобождения, и напуганные власти отступают и освобождают героя. Вот, думал я, как надо решительно действовать, чтобы обрести свободу. «В борьбе обретешь ты право свое», вспомнился мне лозунг партии социалистов-революционеров двенадцатилетней давности.

В своих мечтах я забыл одну существенную деталь, а именно, что все прочитанное происходило и будет происходить в государствах буржуазной демократии, которую марксисты называют диктатурой буржуазии, но при диктатуре пролетариата, то есть диктатуре верхушки партии от имени пролетариата, ничего подобного произойти не может. Для действенности голодовки в советской тюрьме у нас нет ни оппозиционных партий, депутаты которых могли бы выступить с запросом о голодающем в многопартийном парламенте, у нас нет свободной прессы, которая могла бы сообщить народу о голодовке политзаключенного, у нас нет свободы демонстраций. А для успеха голодовки требуется наличие всех этих условий. В дальнейшем из бесед с политзаключенными - членами политических партий социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов, неоднократно объявлявших голодовки в тюрьмах в дореволюционной России, я еще более убедился в правильности создавшегося у меня мнения. При советской власти на голодавших не обращали никакого внимания, и они только ускоряли трагическую развязку - умирали, подорвав свое здоровье, на радость тюремщикам, развязывали последним руки, не требовали дополнительных хлопот со стороны последних для своего физического уничтожения.

Вечером того же дня мой «герой», объявивший голодовку, был снова водворен в нашу камеру к ужину, с аппетитом съел его и смущенный лег спать. На наши вопросы он кратко ответил: «Очень есть захотелось». Такие нестойкие заключенные тоже подрывали значение голодовки как единственного вида протеста заключенных.

В ДПЗ полагалась пятнадцатиминутная прогулка на свежем воздухе, если только кто-нибудь не становился жертвой каприза следователя или тюремного надзирателя. Прогулка давалась между завтраком и обедом. Предварительно надзиратель предупреждал возгласом через волчок «прогулка», а минут через десять открывал двери камеры, выводя нас по трапам и лестницам вниз, во двор. Прогулка совершалась во внутреннем дворе, обнесенном шестиэтажными зданиями ДПЗ. Во двор выходили окна камер, закрытых козырьками, которые снизу выглядели ласточкиными гнездами, прилепившимися в строгом порядке к гигантской скале. Вследствие малого размера двора он напоминал колодец, по дну которого мы и прогуливались по кругу размеренным шагом, вокруг вышки в центре двора, где стоял вооруженный винтовкой тюремщик, а невооруженные тюремщики подпирали стены, строго следя, чтобы заключенные из одной камеры шли шеренгой и держали заданный интервал от предшествовавших им по кругу заключенных какой-либо другой камеры. Сверху это напоминало горизонтальную карусель.

Выйдя во двор, я ознакомился с контингентом заключенных, и мое подавленное арестом настроение сменилось гордостью за себя, за то, что я, ничем не приметный, скромный рядовой юноша, каким я считал себя, оказался достойным к приобщению к цвету и уму нашей страны, на равной ноге с этими пожилыми образованными людьми. Среди выпущенных на прогулку было подавляющее большинство высокоинтеллигентных, хорошо одетых, разного возраста лиц. Бросались в глаза многочисленные престарелые и пожилые священнослужители в рясах. Мелькали шинели комсостава армии и флота. Невольно вспомнилась прочитанная незадолго до ареста очень интересная трилогия бывшего прокурора Всевеликого Войска Донского, вернувшегося из эмиграции, в которой он очень тепло описывал историю белого движения. Его книги были изданы в СССР при НЭПе под названием «Русская Вандея», «Под стягом Врангеля» и «В стране Братушек». Эмигрировавшую Россию он называл Россией № 2. Бесспорно, в ДПЗ я увидел Россию № 3 и гордился причислением меня к ней.

Для бритья вызывали раз в неделю по одному к парикмахеру, который орудовал в специально отведенной одиночке под надзором тюремщика. Раз в десять дней водили в баню по две камеры совместно. Это было исключение из общего правила, так как общение между камерами категорически запрещалось. Во время мойки разговорился я с одним командиром полка, большевиком-троцкистом, или, как он себя называл, большевиком-ленинцем, обвинявшимся по 58-й статье. От него я и узнал расшифровку ДПЗ – «Дом пролетарских забав». Он меня тронул своим участием ко мне, что и я арестован по обвинению по той же статье. Я еще не осознал тогда всей опасности, грозившей мне. Он был пожилым человеком, сидел под следствием уже десять месяцев и считал свою жизнь законченной. Тем более он был обеспокоен за меня, видя мою юность и неопытность.

«Духовные» потребности заключенных удовлетворялись художественной литературой, которую в камеру приносил надзиратель один раз в неделю, в небольшом ящике. Выбор книг был весьма ограничен, да к тому же они были очень истрепаны, без конца и начала, с вырванными в середине листами. В ящике было около десяти книг, которые сдавались в одной камере и брались арестантами в других, следующих по маршруту надзирателя камерах. Карандашей, чернил, бумаги не полагалось. В случае желания заключенного написать заявление, надо было дождаться очередной кормежки и просить надзирателя. Просьбы выполнялась долго и со словесным внушением со стороны надзирателя, совавшего лист, чернила и ручку в форточку в двери. Отдать заявление можно было тоже только во время очередной кормежки или если надзиратель по какому-либо другому поводу подходил к камере. Вызвать надзирателя не представлялось возможным.

Время арестанты коротали или в пустых разговорах, или, замкнувшись в себе, раздумывали о своей горькой судьбе, пока сон не смыкал глаза, давая отдохнуть исстрадавшейся душе. Однако сон прерывался вызовом на допрос или громкими стенаниями заключенного, запираемого в карцер или возвращавшегося с допроса. Тогда спасительный сон бежал от арестанта, и он снова ощущал кошмарную действительность своего положения, которое по нелепости и ужасу было страшнее самого кошмарного сна.

ДОПРОС

Допрос - понятие юридическое - процесс выяснения обстоятельств совершенного преступления или происшествия, процесс, служащий выяснению истины. Допрос служит выяснению степени вины подследственного в предъявленных ему обвинениях. Так мыслится допрос во всех странах с нормальным судопроизводством.

Допрос обвиняемого в ОГПУ велся всеми способами, в том числе и строжайше запрещенными во всех странах, с единственной целью вырвать у подследственного признание в инкриминируемом ему преступлении, сфабрикованном самим ОГПУ и никогда не совершавшемся самим подследственным. Поскольку ОГПУ совмещало функции полиции, следственного органа и суда, то есть ОГПУ и арестовывало, и вело следствие, и само выносило приговор, цель допроса заключалась в подведении кое-какой видимости законности в отношении арестованных, приговор которым был вынесен заранее, еще до их ареста, ареста хотя бы и невинных людей. Допрос в ОГПУ служил не выяснению истины, а ее затемнению.

«На допрос» - прокричал тюремщик, прибавляя мою фамилию, просунувшись в форточку двери камеры в следующую ночь после моего ареста. Я уже был разбужен вспыхнувшим в камере светом; одеваться не надо было, так как мы все спали одетыми; быстро подошел к двери. Тюремщик распахнул дверь и, пропустив меня вперед перед собой, повел меня по трапам и лестницам вниз, окриком давая мне направление вправо и влево. Руки я должен был держать за спиной, таковы были указания устава конвойной службы в отношении арестантов.

Наверное, ни один арестованный, ни в одной стране, никогда так не спешил на допрос, на этот первый допрос в моей жизни, как я. Я буквально летел на крыльях и так спешил, что несколько раз мой конвоир кричал мне: «не беги», «тише иди».

Я так спешил на допрос, думая, что сейчас же все выяснится, я буду выпушен на свободу и, хотя пешком, но к утру буду дома, и весь этот кошмар кончится. Нетерпение мое достигло предела, когда тюремщик посадил меня на скамейку в каком-то коридоре, а сам скрылся за дверью. Вскоре он появился и молча прошел мимо меня. Я не успел ничего спросить и еле сидел на месте. Затем он снова прошел мимо меня в ту же дверь, очень быстро вышел обратно и велел мне зайти.

За толстой, обитой мягким материалом, дверью была узкая комнатка со скамейкой и решетчатой дверью в следующую побольше, с маленьким окном, почти под потолком, с толстой решеткой между рамами. Боком к стене стоял письменный стол с настольной лампой. За столом сидел высокий средних лет шатен, в меховой телогрейке, в накинутой на плечи шинели с петлицами пограничника, на которых красовалась одна шпала, что соответствовало по армейским званиям командиру батальона. Удлиненное за счет челюстей лицо с большими, цвета старой слоновой кости, зубами врезалось мне в память на всю жизнь, а эти зубы... ох, эти зубы... сколько раз они снились мне потом!

Я подошел к столу с вежливым поклоном и полувопросительно спросил: «Товарищ следователь?». Он оторвался от перелистываемой им толстой папки с бумагами, посмотрел на меня и, углубляясь снова в чтение бумаг, сказал небрежно: «Садитесь». Я сел на стул у стенки у края стола, боком к следователю, как стоял стул, повернув голову к нему, весь напряженный в ожидании скорейшего выяснения недоразумения, из-за которого я был арестован. Следователь повернул абажур настольной лампы так, чтобы осветить мне лицо. Я немедленно повернул абажур так, чтоб свет упал на его лицо, а сам я остался в тени. Снисходительно улыбнувшись на мою бессознательную дерзость, следователь повернул абажур так, чтоб снова остаться в тени самому и не освещать больше моего лица: «У Вас болят глаза от света?», - добавил он. Я улыбнулся: «Конечно, неприятно». «Ну, - добавил он, - сделаем так, чтобы нам, обоим было приятно», - и снова стал перелистывать папку. Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем он снова обратился ко мне. Мне не терпелось поскорее выяснить все и помочь ОГПУ распутать совершенное кем-то какое-то преступление, чтобы уполномоченные ОГПУ не опоздали арестовать истинного преступника, вместо которого, по своей наивности, по ошибке арестовали меня.

«Скажите, - наконец, начал вежливо устный допрос следователь, - с кем Вы дружили, кто Ваши знакомые из молодежи?». Не зная системы работы ОГПУ, когда опасность быть арестованными и заключенными в лагерь подвергаются все знакомые уже арестованного лица, с той же наивностью, искренне желая помочь следователю в распутывании воображаемого мною совершенного кем-то преступления, я самым добросовестным образом по очереди назвал фамилии всех членов нашей дружной компании в уездном городке Н., подробно сообщив их адреса, места работы или учебы, занятия их родителей. Своей болтовней я давал в руки ОГПУ всех своих друзей, совершенно не подозревая об этом. В последующие месяцы тюремного заключения, ознакомившись на многочисленных примерах поводов к аресту моих однокамерников, я с ужасом понял свою неосторожность, и в течение многих лет меня мучила совесть, пока через мать во время свиданий с ней не узнал постепенно, что никто из моих друзей не пострадал из-за меня, никто из них не был арестован непосредственно после меня, и они долгое время мне писали на мой домашний адрес, не подозревая о моей трагической судьбе.

На фамилии Бориса я сделал паузу, ожидая реакции следователя, но он по-прежнему оставался скучающим, слушая поток фамилий, услужливо преподносимых мною.

Когда я закончил, следователь начал перечислять совершенно не знакомые мне фамилии, перелистывая страницы папки и добавляя: «Давно ли знаете такого-то», «Как познакомились с таким-то», «Через кого познакомились с таким-то», «О чем с таким-то говорили», «Что такой-то Вам предлагал». На все в опросы я отвечал отрицательно, так как действительно не только не знал таких лиц, но даже и не слышал таких фамилий. После моего последнего отрицательного ответа следователь как-то вскользь бросил: «А они все Вас знают, зря отрицаете знакомство с ними, только ухудшаете свое и без того плохое положение». Я возразил: «Но мне действительно не знакомы эти фамилии». Следователь пошел еще на одну уловку: «Но Каменецкого (и он назвал еще три фамилии, которые я уже сейчас не помню) Вы должны были непременно знать, так как они же учились в городе Н. (и он назвал городок, из которого я переехал в Ленинград), где учились и Вы!».

И все же, как ни перебирал я в памяти, я не слышал никогда таких фамилий, в том числе и в городке Н., который был очень мал, и я должен был хотя бы слышать такие фамилии, если бы они действительно были в городке Н. Поэтому еще тверже и даже с возмущением, так как меня уже стали возмущать ложные утверждения следователя, и начала пропадать симпатия к этому «кристально-чистому чекисту», я ответил: «Да это тем более странно, потому что городок очень мал, и если бы они проживали в нем, то такие фамилии я должен был бы знать, а так все же я их не знаю и никогда не слышал». «Тем лучше для Вас», - насмешливо ответил следователь и сокрушенно покачал головой, сделав вид, что сожалеет о моем упорстве. Помолчав немного, следователь взял лист протокола допроса и на первой странице стал заполнять мои анкетные данные, спрашивая меня по тексту вопросов: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, занятие и имущественное положение до революции и после нее (хотя в революцию в 1917 году мне было только 12 лет), то же отца, матери, бабушек и дедушек и их местожительство, наличие родственников за границей и их местопребывание. Часто переспрашивал, но записывал все, что я отвечал на вопросы. По инерции он спросил, служил ли я у белых и в каком чине, но сам опомнился в нелепости таких вопросов, учтя мой возраст, прочеркнул соответствующе вопросы, а я, озадаченный такими вопросами, не нашелся что-либо на них ответить. Закончив писать, следователь поежился. Его явно знобило, глаза были воспаленные, он часто сморкался, да еще в спину ему дуло из окна, за которым и в эту ночь стоял тридцатипятиградусный мороз. Он был явно сильно простужен, и, конечно, ему хотелось скорее лечь дома в постель, а не возиться здесь со мной, с нелепым формальным допросом, вне зависимости от результатов которого и так уже была решена моя судьба, иначе не потребовалось бы меня и арестовывать.

Далее со стороны следователя последовал трюк. Может быть, никакого трюка и не было, словом, до сих пор поступок его мне не ясен. Он встал, попросил меня ничего не трогать, дела не читать и ушел из кабинета, оставив меня одного. Следили ли за мной тайно или не следили, тогда мне и в голову это не приходило. Я сидел неподвижно и не посмел дотронуться ни до чего, и не потому, что боялся, а в силу того, что был всегда послушным старшим, с детства воспитанный в уважении к законам и дисциплинам.

Вернулся следователь более добрым. Возможно, он, как большинство ночных работников его профессии, был наркоманом и выходил «зарядиться». Перевернув страничку протокола допроса, он энергично стал писать задаваемые им мне вопросы и мои ответы. Последние он записывал, сокрушенно покачивая головой, добавляя: «Запираетесь на свою голову» или «Не хотите честно признаться». Вопросы меня ошеломили, но вернули мне бодрое настроение, которое у меня уже начинало исчезать под влиянием настойчивости следователя о якобы имевшем место знакомстве с какими-то не известными мне, но очевидно опасными преступниками. Последнее обстоятельство начинало меня очень тревожить, и я впервые очень глубоко забеспокоился о своей участи. Но первый же вопрос: «Когда Вы вступили в социал-демократический союз молодежи?» вернул мне хорошее настроение вследствие всей его нелепости по отношению ко мне, так как я даже ничего не слышал о существовании такой организации. Так я и ответил следователю. Второй вопрос следователь формулировал так: «Кто втянул Вас в социал-демократический союз молодежи?». Считая этот вопрос еще более нелепым, в особенности после моего ответа на первый вопрос, я с улыбкой ответил: «Никто». Третий вопрос меня еще более развеселил: «Кто снабжал Вас социал-демократической литературой?». Посчитав следователя просто «неисправимым», я ответил снова кратко: «Никто». Он покорно записал и этот мой ответ, а затем, перестав записывать, снова пристал ко мне, почему я отрицаю свое знакомство с Каменецким и другими тремя, назвав опять их фамилии. Я ответил, что если он мне не верит, что я их действительно не знаю, пусть устраивает им со мной очную ставку. Мое предложение очень ему не понравилось, он грубо меня оборвал, сказав, что сам знает, что ему делать. Он дал мне подписать протокол допроса на каждой страничке внизу. Безграничное доверие к честности чекистов, к всеобъемлющей осведомленности органов ОГПУ у меня уже было подорвано этим допросом. Я начинал соображать, что им мало что известно, иначе не обвиняли бы они меня в несуществующем преступлении. Поэтому я внимательно перечитал весь протокол допроса, чтобы убедится то ли написано в нем следователем, что он и я говорили, прочеркнул оставшееся чистое место после моего последнего ответа и подписал. «Все?» - спросил я следователя, подразумевая его распоряжение отпустить меня домой. Я очень удивился, когда он мне ответил «Еще не все» и, спрятав в ящик стола протокол допроса, вынул из него другой лист бумаги и зачитал мне: «По имеющимся в распоряжении ПП ОГПУ при ЛВО (Полномочный представитель объединенного государственного политического управления при Ленинградском военном округе) материалам, далее следовала моя фамилия, имя, отчество, обвиняется по статье 58-й пунктам 8 и 11». Произнеся последние пункты, следователь вперился в меня, ожидая моей реакции на зачитанное им. Никакой реакции не последовало, потому что я просто не знал содержание статьи 58, не знал, какой опасности подвергается каждый, кому предъявлялась эта статья Уголовного Кодекса Российской Социалистической Федеративной Республики. Эта 58- я статья УГ РСФСР вошла в историю нашей страны как синоним ужаса, синоним несправедливости и террора правившей верхушки, возглавляемой Сталиным. По 58-й статье были уничтожены расстрелами, содержанием в лагерях смерти миллионы и миллионы людей, не только из так называемой интеллигентской прослойки, но и рабочие, и крестьяне, и даже старые большевики, известные своей революционной деятельностью. По 58-й статье были осуждены на жизнь или медленную смерть в концлагерях цвет народов нашей страны и испытанные кадры большевицкой партии. В 1937-39 годах, когда террор диктатуры Сталина принял особо широкий размах и потребовал десятки миллионов человеческих жизней, можно было подумать, что Сталин с исключительной жестокостью мстит всем тем, кто создал большевицкую советскую власть и всем тем, кто допустил создание ее своим пассивным отношением, не выступил с оружием в руках против установления власти большевицких советов, тем, кто по классовой своей принадлежности должен был это сделать, но не сделал, спасая свою шкуру, оставшись нейтральным в гражданской войне или, сделавшись «попутчиками», помогали большевикам. Наряду со старыми большевиками были расстреляны остатки офицерского корпуса Русской армии, верой и правдой служивших в Красной Армии, которая только благодаря им, по признанию Троцкого, могла одержать победу над армиями антибольшевицких генералов; старые интеллигенты, восстановившие промышленность после гражданской войны; крестьяне, поделившие помещичью землю. Вряд ли Ленин, который был инициатором и автором 58-й статьи Уголовного корпуса, направленной против всех антибольшевиков, о чем свидетельствовал расстрелянный в 1938 году Верховный прокурор советского государства Сольц, мог предположить, что по этой самой статье будут обвинять всех его соратников и вообще подавляющее большинство членов созданной им партии, и мерами наказания, предусмотренными им самим по этой статье, уничтожат не только старые кадры партии, но и всех, способствовавших укреплению большевицкого государства, его собственной и всех его преемников диктатуры.

Следователя я попросил любезно объяснить мне, что означает 58-я статья Уголовного кодекса и названные им пункты ее. Следователь посмотрел на меня, он явно не верил, что я не знаю содержание 58 статьи, и поэтому он не знал, как реагировать на мой вопрос. Маска, маска следователя, отработанная им на многих допросах, на мгновение соскочила с него, на меня глянул растерявшийся человек, зубы его еще более обнажились. Тотчас же он взял себя в руки и объяснил, что я обвиняюсь в участии в террористической организации. Пункт 11, пояснил он, означает контрреволюционную организацию, 8-й - цель организации - совершение террористических актов против представителей советской власти.

Неподдельный ужас охватил меня. Хотя я был невиновен, но я понял, что доказать свою невиновность не могу. Я понял, что мне грозит расстрел. На ум пришли как-то брошенные на уроке слова нашего преподавателя русского языка, весьма разностороннего педагога: «Вся история доказывает, что нападение на идеи, на власть никогда не преследовалась с такой жестокостью, как нападение на личность, осуществлявшую власть». Я потерял самообладание и как-то наивно сказал: «Вы, конечно, мне не поверите, но даю Вам честное слово, что ни в какой организации я не участвовал». Следователь пожал плечами и сказал: «подпишите», протянув мне бумагу с текстом зачитанного мне обвинения. Я наотрез отказался и сказал: «Я не виновен». Следователь объяснил: «Вы подписываетесь только в том, что Вам предъявлено обвинение, Вы можете соглашаться с ним или нет, это Ваше дело». Я был всегда дисциплинирован, и я подписал, вписав перед своей подписью: «Своей подписью подтверждаю факт предъявленного мне обвинения, но я невиновен». Следователь скривился в улыбке, читая, что я пишу, промокнул мою подпись и поспешно спрятал бумагу в стол. Я не знал тогда, что как бы я ни написал, все равно приговор мне уже вынесен еще до моего ареста, как только я каким-то образом попал в поле зрения органов ОГПУ, а все допросы были лишь пустой формальностью. С объявшим меня ужасом, как мыльный пузырь, лопнуло у меня почтение к ОГПУ, расположение к следователю, с которым я шел на допрос. Неожиданно для себя я почувствовал, что ужас сменяется озлоблением и против следователя, и против советской власти в лице ее органа ОГПУ. Озлобление толкнуло меня самого перейти в наступление на следователя. Я наивно принял логический ход доказательства абсурдности моего обвинения, точно логика руководила действиями ОГПУ! Я был достаточно марксистски подкован, я хорошо знал историю революционного движения, и я спросил следователя: «Как это у Вас получается, что социал-демократический союз обвиняется как террористическая организация, когда и школьники знают, что социал-демократы, как марксисты, всегда отвергают индивидуальный террор, поскольку отдельные личности не влияют на ход истории?». Следователь с любопытством на меня взглянул, ничего не ответил, стал убирать дело в ящик стола. Я настаивал на ответе. Он встал и нажал кнопку звонка: «Сейчас пора спать, мы с Вами еще будем встречаться и поговорим об этом». Вошел тюремщик: «Пойдем»,- сказал он мне. «Как Ваша фамилия?» - спросил я следователя. Это ему окончательно не понравилось, и он с явной злостью спросил: «А это еще Вам зачем?». «А если я захочу вам что-нибудь написать» - схитрил я. «Степанов»*,- процедил он нехотя, сквозь зубы. «Кристально-чистый» чекист солгал, его фамилия не Степанов. Это Борисов Дмитрий Иванович, 1898 года рождения, уроженец деревни Большой Двор Богородского уезда Московской губернии, из рабочих, образование среднее, с 1924 по 1929 год проходил службу в КРО Псковского горотдела ПП ОГПУ ЛВО, ДВК, МВО.

Подавленный, отчаявшийся в возвращении на свободу, я плелся в камеру, обманутый во всех надеждах, потерявший веру в справедливость. Впервые в жизни мне не хотелось жить, хотелось лечь и умереть, уйти из этого страшного мира кошмаров наяву.

Второй допрос повторился неожиданно быстро за первым и во внеурочное для допросов время, в одиннадцать часов утра. На этот раз я по тем же спускам и переходам шел с тяжелым сердцем, как на мучительную смерть. Несколько отвлекло меня от собственных мыслей, но еще более заставив сжаться сердце, то обстоятельство, что неожиданно после охраняемой вооруженным тюремщиком решетчатой двери, мы с моим конвоиром попали в светлый коридор, хотя и с решетками на окнах, а затем последний повел меня по шикарной лестнице и широкому коридору третьего этажа с паркетным полом и ковровой дорожкой. И неурочное время, и долгий путь, и шикарная обстановка навели меня на мысль, что ведут меня на что-то худшее, чем допрос, лучшего я уже не ожидал.

Остановились мы у большой двухстворчатой двери, оббитой черной клеенкой с небольшой надписью «Начальник КРО» (контрразведывательный отдел). Я совсем упал духом; «Еще шпионаж пришьют», - подумал я, невольно усвоив уже тюремный жаргон («пришьют» - значит обвинят на тюремной жаргоне). Я всегда был способным учеником: урок, преподанный мне ночью на допросе следователем, обвинившим меня в террористической деятельности, не пропал даром. Если в моем поведении, я твердо знал, не было ничего, что хоть косвенно меня можно было бы обвинить в террористической деятельности, то при нравах, царивших в ОГПУ, с легкостью можно было обвинить в шпионаже, так как кое-какую зацепку сделать можно было бы, о чем я расскажу ниже.

Конвоир постучал в дверь и на отзыв из кабинета ввел меня туда. Большой письменный стол с большим черного мрамора письменным прибором стоял напротив двери, ближе к задней стенке. На двух больших окнах были спущены темно-красные бархатные портьеры. На весь пол был разостлан пушистый ковер. Мягкие кресла и стулья дополняли убранство кабинета с темно-красными обоями. Посредине горела большая люстра.

За столом в кресле сидел круглолицый, довольно полный брюнет в черной косоворотке, с курчавыми волосами, как я потом узнал, начальник КРО, еврей по национальности, Арнольдов **.

Арнольдов-Кессельман Арнольд Аркадьевич, 1893 года рождения, уроженец Одессы, образование низшее, в органах безопасности с 1918 года. До 1922 года проходил службу в Саратовской, Одесской, Херсонской, Крымской ЧК. С 1923 по 1924 занимал ответственные должности ГПУ-ОГПУ Крыма, Северного края и Урала. В 1928 году назначен на должность начальника 5-го отдела КРО ПП ОГПУ в ЛВО, в 1932 году – зам. Начальника ОО МВО, в 1935 – помощника начальника УНКВД МО и т.д. 15 августа 1937 года арестован НКВД ПО ДВК в Хабаровске по обвинению в шпионаже в пользу иностранных государств. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 10 марта 1939 года осужден к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Не реабилитирован.

Рядом с ним на стуле сидел с мало запоминающимся лицом, с гладко зачесанными назад волосами, некто в пиджаке и черной косоворотке. Слева у стола с толстой, наполовину открытой папкой, стоял Степанов в военной гимнастерке с петлицами пограничника.

Я остановился посредине комнаты, не приближаясь к столу, конвоир вышел. Арнольдов, обратившись ко мне, в вопросительной форме назвал мою фамилию, но сесть не пригласил. Я подтвердил, что это именно я и есть, и Арнольдов стал меня допрашивать, ничего не записывая. Полились снова те же вопросы о социал-демократическом союзе молодежи, о незнакомых мне лицах, о которых уже спрашивал Степанов, но на этот раз в меньшем количестве: очевидно, Арнольдов на память всех не запомнил. Я снова говорил правду, что никого из них не знал, ни в какой организации не состоял и о таковой даже не слышал. В заключение Арнольдов задал мне вопрос: «Какой последний чин имел Ваш отец?». «Полковник»,- ответил я. Арнольдов откинулся на спинку кресла и, повернув голову в сторону Степанова, небрежно махнул рукой. Жест Арнольдова можно было истолковать дальше, чем непосредственные действия Степанова, который тотчас же вывел меня в коридор и передал конвоиру, отведшему меня обратно в камеру. Скорее инстинктом, чем размышлением я воспринял этот жест Арнольдова как решение моей участи, почувствовав всю зависимость своей дальнейшей судьбы именно от Арнольдова как начальника КРО, потому что и Степанов, и арестовавшие меня уполномоченные были лишь всего пешками в его руках, хотя тоже творили свою грязную «работу». Впечатление тех минут я мог проверить и убедиться в их правильности спустя двадцать восемь с лишним лет, когда, по недосмотру секретарши Военного трибунала Ленинградского военного округа при моей реабилитации я был оставлен один в комнате перед столом, на котором лежало то самое «дело», с которым стоял Степанов в кабинете у Арнольдова. В течение нескольких минут я бегло его просмотрел и наткнулся на узенькую бумажку за подписью Арнольдова, приговорившего меня единолично к заключению в концлагерь сроком на десять лет.

Последний вопрос Арнольдова об отце прояснил для меня многое. Я понял, что мнимое мое участие в какой-то террористической организации является лишь ширмой для оформления моего ареста и последующего приговора. Истинной же причиной постигшей меня трагедии является мое происхождение - я обвинялся в том, что отец у меня был полковник Русской армии, да еще исчезнувший в недрах ЧК. Имей я другого отца, я не был бы виноват. Таким образом, я сделал вывод, ничто от меня лично больше не зависит, на освобождение надеяться нельзя, и надо быть готовым ко всему, вплоть до расстрела. На малый срок заключения я не мог надеяться, исходя из того, что тогда бы меня не причислили к террористической организации, за участие в которой применяли только высшую меру «социальной защиты» - расстрел и только как исключение - десять лет содержания в концлагере, что тоже являлось смертной казнью, только в рассрочку.

На допрос через несколько дней, как я узнал потом, Степанов вызывал и мою мать, тщательно допытываясь о моих действительных друзьях и знакомых из молодежи, не только по провинции, но и по Ленинграду. Он также перечислял ей те же фамилии, о которых и меня спрашивал, причем, поскольку они и матери не были знакомы, он тоже получил и от нее отрицательный ответ. Свидания матери со мной он не дал, но передачу мне разрешил. Кроме того, Степанов вернул ей отобранные при обыске у нашей семьи серебряные монеты из коллекции отца и американские доллары, всего на сумму около четырехсот рублей.

Возврат этих денег логически не доступен пониманию, так как, во-первых, тогда как раз началась новая волна изъятия ценностей у населения «для строительства социализма», то есть индустриализации страны, во-вторых, это была единственная материальная находка при обыске, вещественное доказательство моей «связи с международной буржуазией», что преследовалось по пункту 4-у 58-й статьи и каралось вплоть до расстрела. Кроме того, при таком высоком мастерстве создавать несуществующие «дела» легко можно было меня обвинить еще и в шпионаже (дескать, докажите, обвиняемый, что не за шпионскую деятельность Вы получили доллары), что каралось по пункту 6-му той же 58-й статьи расстрелом.

Очевидно, на решение возвратить деньги и не обосновывать факта их получения мною из-за границы повлияло происхождение этих денег, которое было установлено ОГПУ уже после моего ареста. Эти доллары были получены на мое имя из Франции от душеприказчиков младшей сестры моей бабушки после ее смерти и ликвидации ее имущества в городе Ницце. Само по себе это не остановило бы ОГПУ в предъявлении мне вздорного обвинения в шпионаже и в связи с международной буржуазией, то есть по пунктам 4 и 6 58-й статьи. Но ... Но эти деньги составляли наследство эмигрантки из дореволюционной России, эмигрантки, тесно связанной через младшую сестру с большевицкой эмиграцией. Младшая сестра моей бабушки была закадычной подругой таких известных большевичек, как Коллонтай и Стасова, к тому же, большевичек сталинского толка.

«Работа» в органах ОГПУ могла успешно проводиться лишь жестокими людьми, какими в подавляющем большинстве и были все эти уполномоченные, начальники отделений и отделов и прочие чины всей иерархии ОГПУ. А жестокие люди всегда трусы и свою безграничную власть могли показывать только на беззащитных людях. По-видимому, вот эта трусость, «как бы чего не вышло» и заставила вернуть деньги моей матери, отказаться от удобного случая пристегнуть мне шпионаж, опасаясь, как бы влиятельные Коллонтай и Стасова не вступились за честь умершей сестры своей подруги, а тем самым и сорвали бы обвинение против меня и содействовали бы моему освобождению.

С обвинением же меня в терроре дело обстояло проще, так как никто не стал бы докапываться до истины, а прежде всего, испугался бы за свою жизнь, которая всегда дороже любому правителю, чем жизнь государства. Хотя «дело» мое казалось и конченным, все же допросам я подвергался и в дальнейшем.

НАС БЫЛО ВОСЕМЬ…